近年,コンピュータ上でのプログラミングを通して,初等教育における児童らの創造性や論理的思考力を育むための学習活動が多く行われている.しかし,このような学習では児童らが自分1人での作業に没頭しがちであり,参加意識の維持や向上がなされていないという問題がある.そこで著者らは,昔から児童らの参加意識を高めていたと考えられる図画工作のグループ創作に着目し,このグループ創作をコンピュータ上での学習に取り入れることによって児童らの参加意識の向上を目指す.本システムでは,図画工作におけるグループ創作を,児童らが他の児童と協力して3Dオブジェクトやそれに動きを与えるプログラムを共同創作することで再現している.本システムの有用性を評価するために,小学生を対象にワークショップを実施した結果,児童らの参加意識が向上していると思われる行動が確認できた.

紙の地図に地理コードを目に見えない形で埋め込み,カメラつき携帯電話で読み取ってカメラプレビュー画面に追加の情報を重畳表示する地図ARシステムを開発した.地図にデータを埋め込み,携帯電話で読み取る技術は,これまで我々が開発してきた黄色成分の濃淡によりデータを埋め込むFPcode技術を用いる.デモンストレーションでは,紙の地図の一覧性,携帯電話のカメラを向ける動作による情報取得の直感性,および視覚拡張の娯楽性を実現した例として,地理学習教材アプリケーションを紹介する.

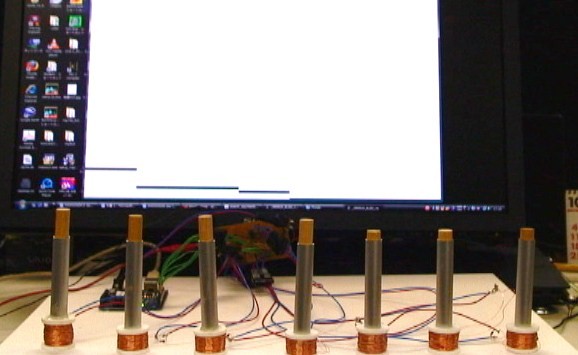

既開発の音響信号からMIDI符号に自動変換するツール「オート符」では、音声信号を与えると、標準的なMIDI音源で近似的に音声を再現可能なMIDI データを生成できる。本ツールを応用して、日本語71音節が単独に録音された音響信号を準備し、各々をMIDIコードに変換した音節MIDIコードのデータベースを構築することによりMIDIをベースにした音声合成システムを実現できる。更に、各音節を子音部と母音部の音素のMIDIコードに分離し、各々を単一の8重和音のMIDIコードで表現する方法を提案し、71音節のMIDIコードを20種の音素MIDIコードに変換することにより、音素のMIDI データベースを構築できる。本発表では、先ツールに対して時間分解能を改善する手法について提案し、カナテキスト入力によりMIDI楽器音を基本とした音声合成機能を実現するための音素MIDIコードのデータベース設計ツールについての開発事例を紹介する。具体的には、改良版のMIDI符号化ツールの実演として、電子楽器に対して音声で呼びかければ、楽器演奏によるオウム返しをしてくれる実演を行い、音声合成機能の実演として、電子楽器に文字列を与えれば、楽器演奏による音声で返してくれる実演を行う。

本研究では,存在しない空想上のものに触って遊べるシステムの実現を目的とする.我々は実物を実際に手に持って操作させ,そこに映像提示を重ねることで, “空想上のものを触って遊ぶ” ことを体験することができると考える.そこで実物体とビデオシースルーによる映像提示を組み合わせたシステムを提案する.本論文では「描かれている絵が動き出す絵本」を題材とした実現例を紹介する.“フシギデスク” は,ネコとネズミがページの中でおいかけっこをしているフシギな絵本に触って遊ぶことができる作品である.体験者はこの作品の中でネコやネズミとインタラクションすることを通して、そこに空想上のものがあるという感覚を体験できる.

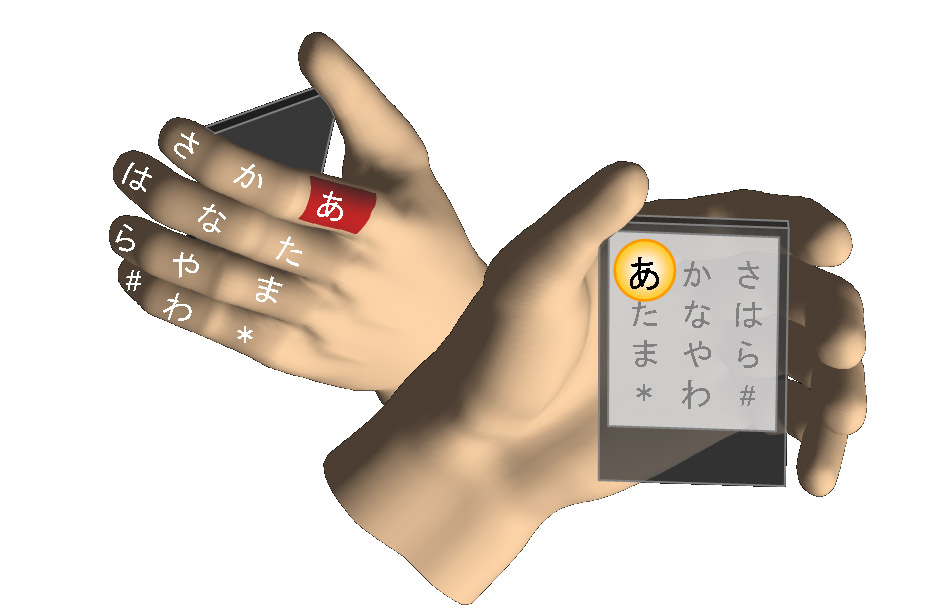

近年,小型の携帯型情報端末において,表示情報量の増加に伴いディスプレイの大型化が進んでいる.しかし,携帯性を重視する小さい端末でディスプレイを大きくすることは,入力のための操作領域を縮小させ,操作性の低下を招いてしまう.現在,この課題に対応するUI (User Interface)としてタッチパネルが主流になりつつあるが,課題もある.・コマンド入力操作の際,表示されるソフトウェアキーがディスプレイの大半を占有してしまう.・ポインティング操作の際,ユーザ本人の指がディスプレイ上のコンテンツを隠してしまう.・タッチ操作によりディスプレイ表面にユーザの皮脂が付着する.そこで本研究では,小型端末に対する入力方法のアプローチとして,操作領域を端末上に設けるのではなく,端末を把持しているユーザの「指」を操作領域とするFingerKeypad1)を提案する.FingerKeypadでは,タップ位置の検出を端末上の小さな領域でのみ行なうことで携帯性を保ち,操作領域を端末の外部に存在する指に拡張することで操作性を確保することが可能である.本稿では,指上のタップ位置の識別手法と入力精度評価について報告する.

"本研究は、リフレクション(鏡的インタラクション)とコミュニケーション(窓的インタラクション)という,ふたつのコンセプトの対照からメディアデザインの新しい可能性を探るものである。具体的には、「丁寧さ」と「時間」が必要とされるようなタンジブルインタラクションと、ネットワークを通じたその経験の接続・共有という、まったく相反する特性・速度を備えたふたつのアーキテクチャを、ひとつのオブジェクトに実装し接続することで、人間の”生きた情報感覚""に寄り添うことを目指した照明メディア = ""inoribi""の開発を行う。"

近年、音楽は音だけでなく,映像とともに楽しむことがごく一般的となっている。ピアノの演奏や練習においても、これらをより楽しく行うには,視覚情報の付加が有効であると考えられる。そこで我々は,プレイヤーの演奏に応じて踊る,操り人形CGを提示するシステムを構築した.本システムの最大の特徴は,プレイヤーが曲をアレンジしたり,アドリブを加えたりすることによって,演奏を行うと同時に、人形の動きをもコントロールできる点にある.すなわち本システム上では,プレイヤーは演奏者であると同時に振付師として,演奏をよりアクティブに楽しむことが可能となる.本稿ではどのようにして演奏に支障を与えずにプレイヤーによる人形の操作を可能にしているかについて重点的に述べる。

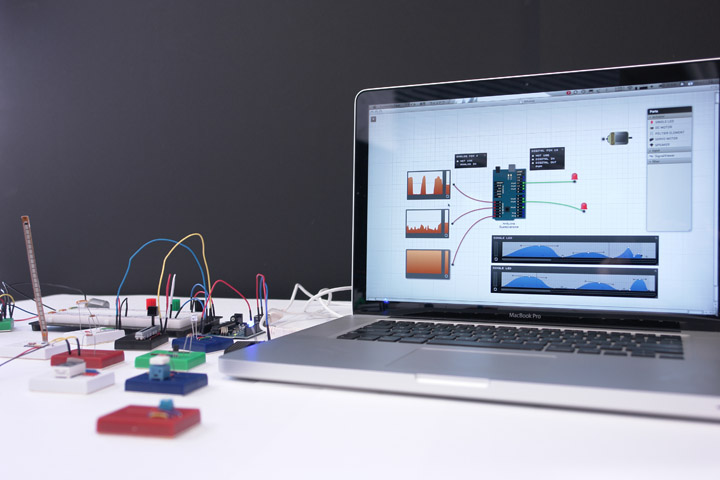

Intuino は、高度な数学の知識やプログラミングに精通していない人でも、フィジカルコンピューティングの開発を可能にするツールである。ArduinoのIOモジュールと、本アプリケーションとが相互に連動し、ビジュアルプログラミングによってインタラクションのデザインを行う。本システムはLEDやサーボモータといったアクチュエータの動きをタイムラインにより作成する機能、センサの値やアクチュエータのアニメーションを即時にGUIに反映させる機能、ビジュアルプログラミングによるセンサやアクチュエータ等の入出力デバイスの関連性を結びつける機能を有しており、視覚的で直感的なインタラクションのデザインを可能にする。

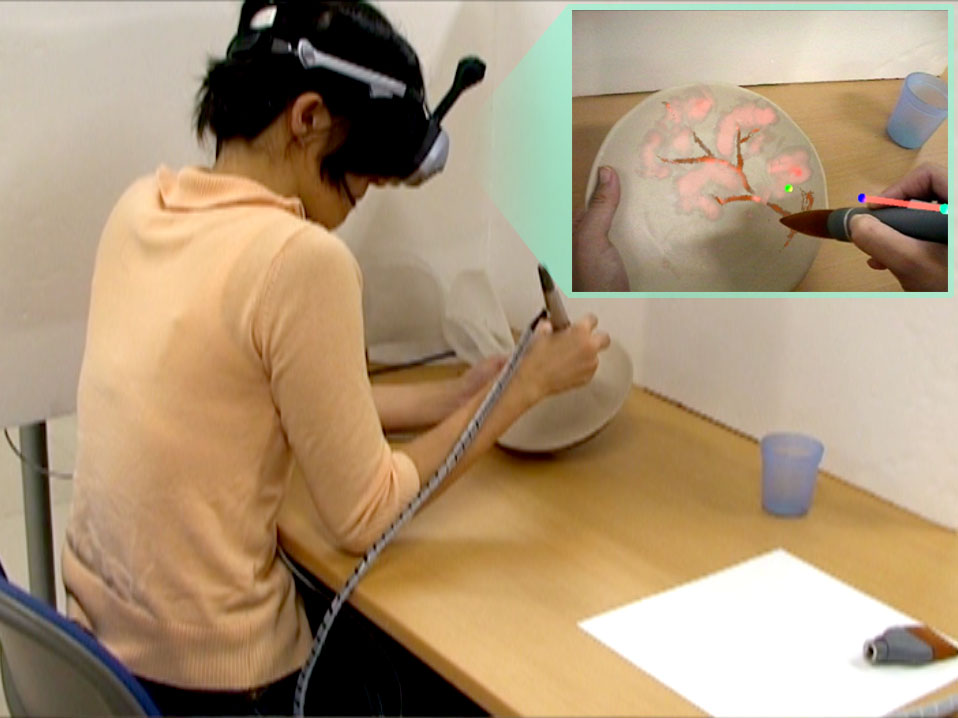

近年,コンピュータを用いた描画支援に関する研究が数多く行われており,これらの研究では,2Dディスプレイに表示された平面のキャンバスに対してマウスやペンタブレットなどの既存のデバイスを用いて,水彩や油彩風の描画を実現している.実世界においてはこうした描画作業では絵筆が広く用いられている.ユーザは穂先のしなり具合を見,穂先の反力を感じながら描画している.既存の入力デバイスではこうした筆の書き味とは異なると考えられる.よって本研究では実際の筆の形状を用いた「筆型デバイス」を設計・開発した.本稿ではその機構,筆型デバイスを用いて実現した実物体に対して直接描画可能なシステムと運用から得られた知見について述べる.

スパイダーヒーローは,スパイダーマンTMのようにクモの糸を使ってバーチャル都市空間を自由に飛び回ることができるVRアプリケーションである.本作品において最も重要な要素は,クモの糸による張力提示である.先行研究において,多くの力覚提示デバイスが提案されている.しかし,提案されている既存のデバイスは,構造が複雑または高コストである問題が挙げられる.そこで,筆者らは単純な構造かつ低コストであるバキュームデバイスを用いた張力提示システムを提案する.また,展示において本作品および提案する張力提示システムの評価実験を行った.その結果,スパイダーヒーローは,高いエンターテインメント性を有しており,提案する張力提示システムも効果的かつ堅牢性の高いシステムであることが確かめられた.

妊娠体験システム MommyTummyを提案する。MommyTummyは、育っていく胎児の重さ、胎児の温かさ、胎動など胎児の成長過程を呈示し、妊婦が受ける身体的負担と胎児が成長する喜びを疑似体験させることができるシステムである。妊婦の『辛さ・大変さ』『喜び』を疑似体験することによって『生命の尊さ』『助け合いの大切さ』『親への感謝』を感じさせることを目的とする。

本研究では,ユーザが入力した検索キーワードに対する検索結果からキーワードと関連深い/浅いサブキーワードを自動抽出し,レーダーチャートを用いることで各サブキーワードの重要度を柔軟に決定できるリランキング手法を検討する.

本研究では,個々のユーザの長期的行動に基づいて複数の目的地と経由地を抽出し,経由地を寄り道として推薦するナビゲーションシステムを提案する.ユーザの長期的行動を分析することで,個々の習慣を検出し,その習慣が定常的な場合は目的地(例えば毎週月曜11 時に101講義室など)とし,習慣ではあるが不定期な場合は経由地(例えば本屋やスーパーなどのジャンルなど)に分類する.また,経由地はジャンルさえ合致すれば良いため,出発地と目的地間に複数存在する可能性が高く,それらの中から最短経路の探索を行う.これにより,複数の連続するイベントに対しても経由地に寄り道しつつ目的地に最短経路で到達できる効率的なナビゲーションが可能になる.

近年、物体のもつ特徴や機能と、それらの位置関係とを関連付けることで、効率的な検索やデータ管理を可能にする研究が多く提案されている。これらの研究は、効率的な閲覧手法や検索手法を提案しているが、物体と位置との関連づけのためのアノテーションに関する議論は十分ではない。そこで、我々は、物体の各機能の空間的な配置を関連付ける3次元コンテンツデータベース管理手法を提案する。

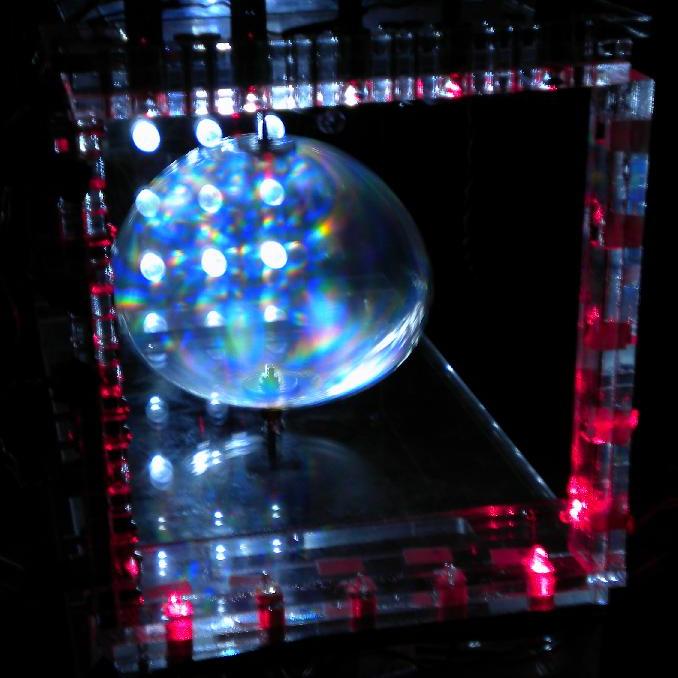

シャボン玉の可視光の干渉によって生じる色模様をまとった透明な球体は美しく,古くから人々に楽しまれてきた.一方でシャボン玉は自然に割れてしまうことから,その美しさを十分に長い時間鑑賞することができない.本稿では,シャボン膜に石鹸水の代わりに回転する回折格子を用いることで,半永久的に割れないシャボン玉を擬似的に再現する作品,「シャボン魂」の提案と実装について報告する.さらに鑑賞者が働きかけることにより,シャボン膜上の色模様およびシャボン玉の形状制御といったインタラクションの実現についても報告する.

本研究は画面の背面から操作するインタフェースを提案するものである。タッチパネルを使用するインタフェースの多くは、前面から操作するように設計されているため、操作する指で画面のアイコンなどが重要な要素が隠れてしまうという問題がある。この問題に対して、ディスプレイの背面から操作する提案もなされているが、背面の指をユーザにどのように視認するかという問題がある。本研究で提案する方式は、抵抗膜方式のガイド付き1次元タッチパネルをディスプレイの背面に組み合わせることにより、シンプルな仕組みで背面から操作できるものである。

身体障害者の自動車免許取得においては、教習設備や指導体制の整備不足のため、容易に教習を受けることができない環境にある。そのため、ある程度のレベルの教習を在宅で受講することができることを目的として、マスタ・スレーブ方式の力覚提示型1自由度パドルを用いて、ブレーキ・アクセル操作レバーを模した運転訓練システムを提案する。このシステムを教習所、および受講者宅に設置し、インターネット回線で接続することで、指導者から力覚を伴った指導を受けることができる。

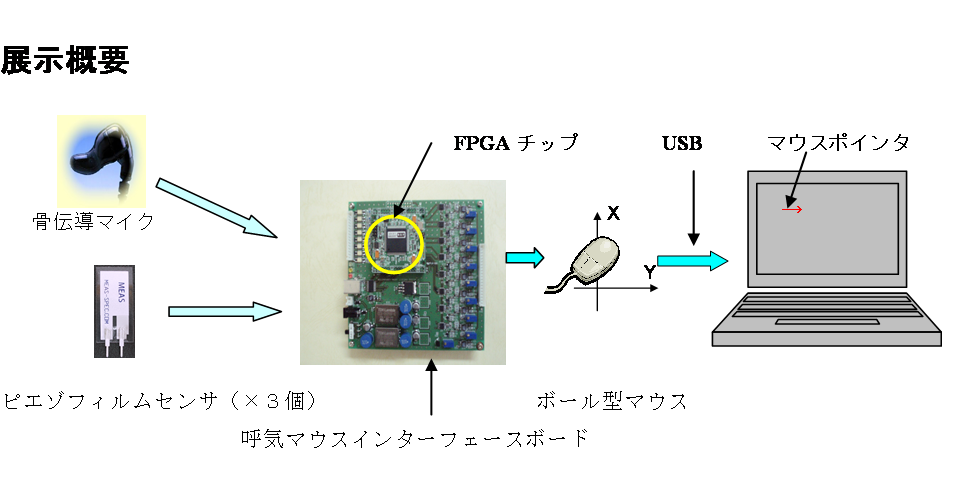

重度の身体障害者のための入力デバイスには,脳波,筋電,視線,歯音,呼気など人間の様々な生体信号を用いたものがある.しかし,脳波や筋電,視線信号を用いたデバイスは高価で大がかりな装置になり,身体障害者にとって必ずしも満足するものではなかった.本研究では、ピエゾフィルムセンサを用いた呼気マウスを提案する.ピエゾフィルムセンサは小型,軽量で安価であり,ピエゾ効果を利用して呼気による振動を容易に電気信号に変換できることができ、加えてピエゾセンサのもつ焦電効果を利用すればより高精度に呼気を検出することが期待される.本研究ではピエゾフィルムセンサを用いた呼気マウスについて,その実用化を目指し次に示す事項について研究を実施した.①呼気信号の瞬時振幅を求める計算法の開発.②制御チャンネル数を改善するため長時間呼気,短時間呼気の判定法の開発.③呼気信号と外乱雑音との識別法の開発.④呼気マウスのポインティング制御への応用.

人差し指と中指を下方向に伸ばし,その指を交互に動作させたとき,人間の歩行動作と類似していることがわかる.これは指の形状,バイオロジカルな動作が人間の脚と歩行動作と似ている際に生じる擬人化が理由だと考えられる.本研究では,この指に対する擬人化的な動作を用いて,歩行ロボットの操作入力手法を提案する.ユーザはマルチタッチディスプレイ上で,指で歩行動作のような入力を行うことにより,その動作と同期して歩行ロボットへの歩行指示が可能なインタフェースを開発する.本インタフェースにより,ユーザは複雑な操作学習過程を経ることなく,歩行ロボットの脚部動作に細かい指示を与えることが可能となる.

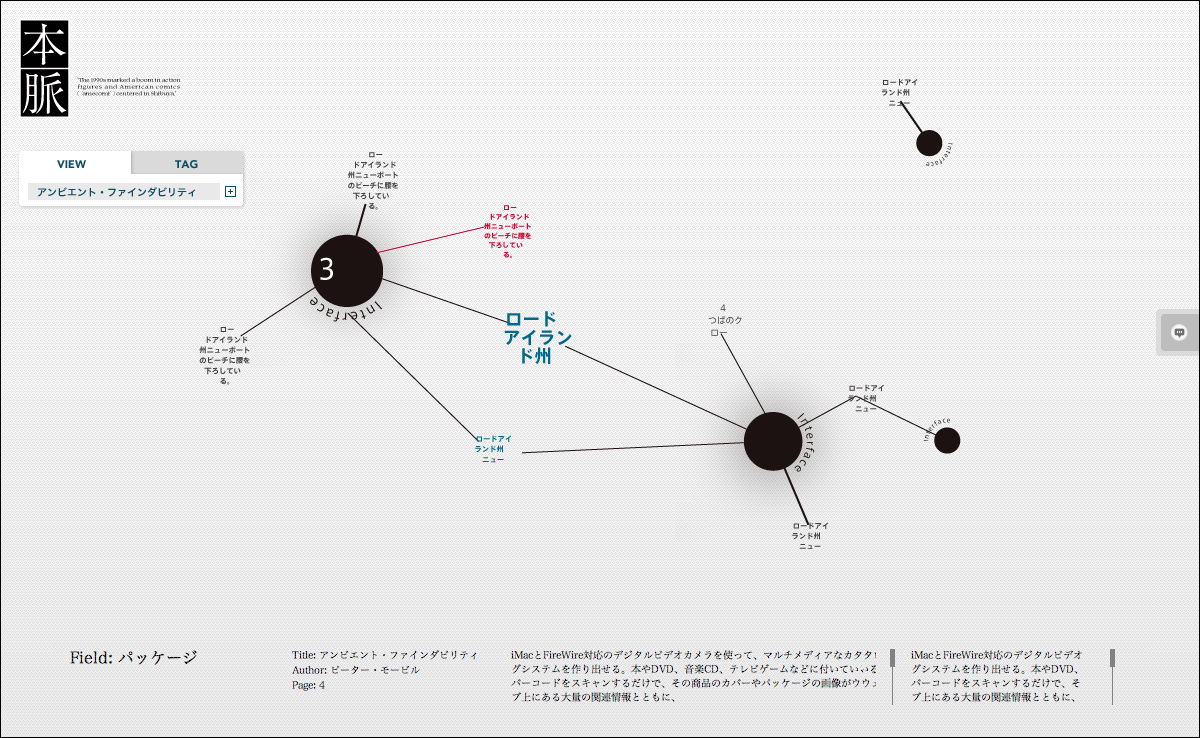

近年,書籍の電子化が進み多様な電子ブックリーダーが開発されている.電子出版市場も急激な成長を遂げており,今後電子ブックが社会に浸透してくることが予想される.そこで本研究では、これまでにはなかった読書体験が可能なシステム「本脈」の提案を行う.「本脈」は電子ブックにアノテーションを付与し,文章にタグ付けをすることによって属性をもたせ、互いの結びつけを行う統合的な読書支援システムである.タグとアノテーションを視覚化したマップを表示することにより,①包括的に書籍や論文などの関連性を把握する②思いもよらない書籍や文章の関係を発見する③関連文献などの検索を容易にする④他者と共有することで多様な文献を把握することができる,などの効果を想定した.研究などの知的生産活動の発想支援や効率的な引用検索が可能となる.

本稿では直感的な触覚ナビゲーション手法とし本研究ではあらたなナビゲーション手法として「手を牽く」という日常でもよく見られる方向提示に着目した.「手を牽く」際には牽く手と牽かれる手との摩擦により皮膚変形が生じる.この皮膚変形を任意の方向に対して再現することで方向提示が可能であると考えられる.本稿では,提案手法に基づき装置を製作し,その評価を行う.

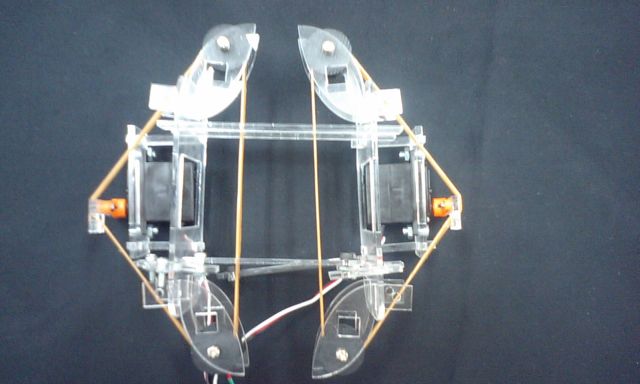

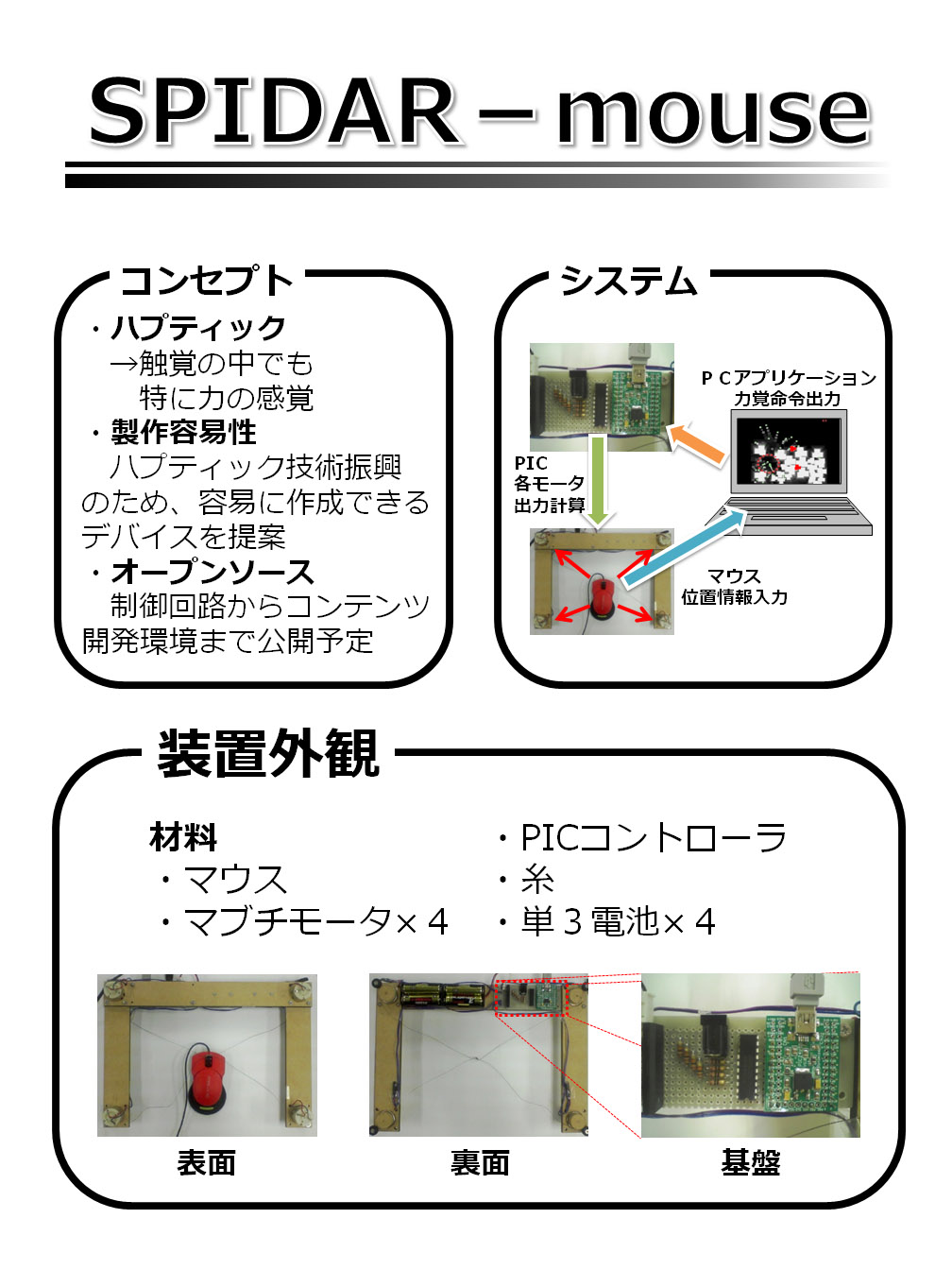

近年,ハードウェア技術の進歩により,PICなど安価で高性能なマイクロコントローラが開発されている.これらのコントローラは,PCとのインタフェースとしてUSBを用いており,容易に接続や制御が可能となっており,一般ユーザが自由にデバイスを製作するUGD (User Generated Device)の概念が生まれてきている.本研究では,一般ユーザが自作可能なハプティックデバイス(User Generated Haptic Device)としてSPIDAR-mouseを提案する.ハードウェア構成や設計,制御ソフトウェアやコンテンツ開発環境を公開することにより,力覚提示装置の普及や,力覚を有効に活用した新たなコンテンツ開発の可能性が生まれる.

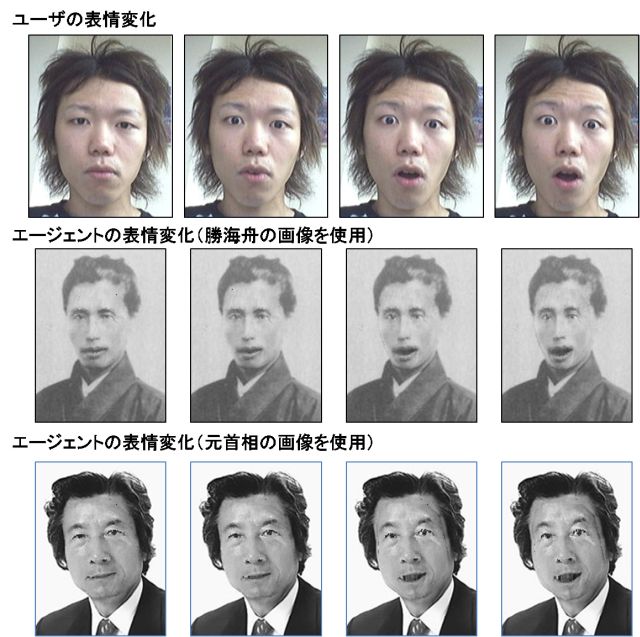

本研究では顔画像にユーザの表情を模倣させる「顔まねエージェントシステム」を提案する.主に用いる技術は顔画像処理で近年良く用いられているActive Appearance Model(AAM)である.AAMは,顔の形状や輝度,照明状況などを複合的に表すパラメータ群からなる顔モデルである.このため通常のAAMパラメータには,表情以外の顔成分も含まれる.本研究では表情のみを抽出するため,ある人物の表情の変化によるパラメータの差分を集め,これを主成分分析する操作を行った.これにより抽出したパラメータを利用することで,顔画像上に表情を模倣することを実現した.

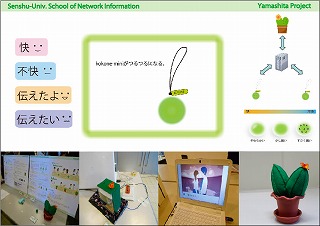

親しい間柄のふたり(夫婦、親友など)が、素直な気持ちを伝えるためのきっかけとなるコミュニケーションツールを企画提案する。会話や通話の音声から感情の快・不快を判定し、その結果を、ストラップ型ツールの感触の変化で伝える。また、自分の素直な気持ちを相手に伝えられているかどうかが、部屋で共有するインテリア型ツールで表現される。相手の感情がそれとなくわかる、また、双方がうまく気持ちを伝えられていないとわかる、といったことがきっかけとなってコミュニケーションが引き出される。

近年、商品を購入した際に利用するショッピングバックを、消費者がエコバックやサブバックとして再利用する傾向がある。本研究ではここに着目し、ショッピングバックとデジタルサイネージのクロスメディアコミュニケーションシステムを開発・提案した。ショッピングバックにIDタグを装着し、デジタルサイネージが設置された広告空間にユーザが近付いた場合、そのIDタグに適合した情報をデジタルサイネージによってユーザに提示するシステムである。又、同時に複数のユーザが広告空間に近付いた場合、複数のタグを1つコミュニティとしてとらえ情報を提示することを実装した。これにより、個人にダイレクトな情報を伝える手法だけではなく、見えないコミュニティに情報を伝える手法が成立する。本研究ではコンテンツの実装手法に関しモデル化を行った。

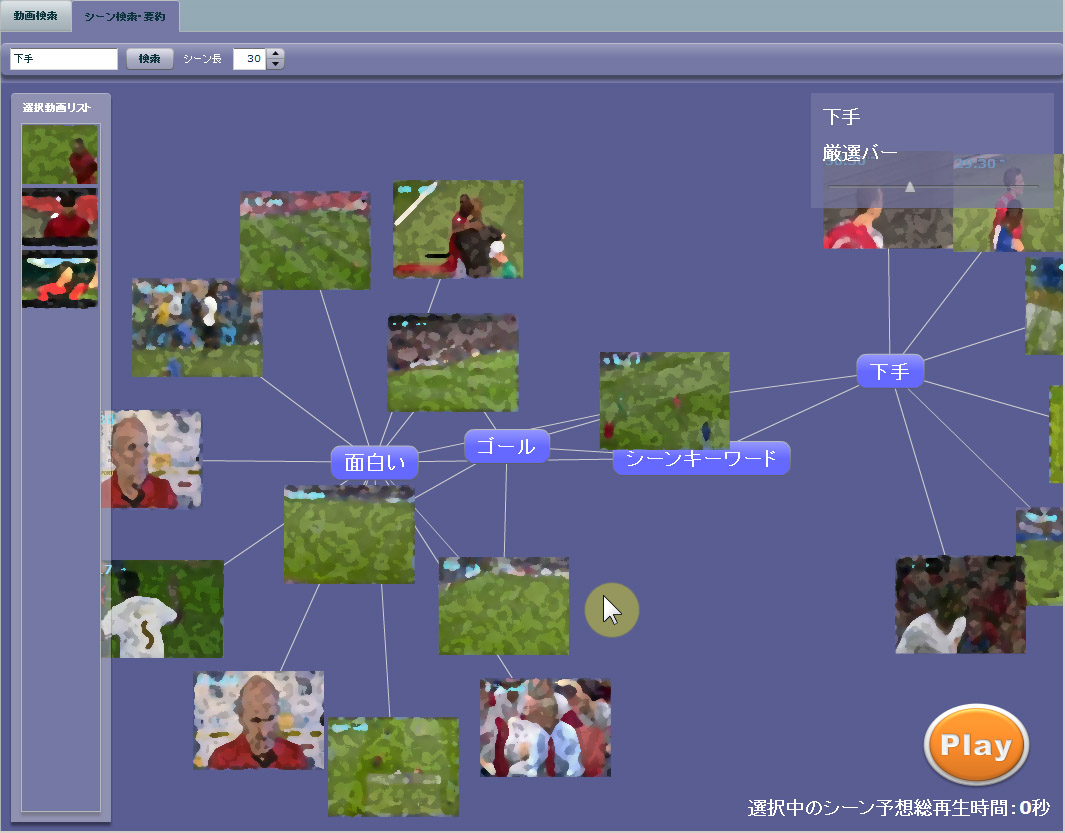

動画投稿サイトであるニコニコ動画のコメントを時間軸に沿って意味的,量的に分析し動画の各シーンに対するソーシャルアノテーションとみなすことで,シーン検索・動画要約を行うシステム「ニコニコ探検くらぶ」を提案した.本システムの特徴として,従来はコストのかかっていたアノテーション付与を自動化できる点の他に,コメントの多様性を生かして,従来の手法では検索が難しい「面白い」や「下手」といった感性的なシーンの検索を行える点,直感的に検索結果の絞り込みを行うことが出来るインターフェイスなどがあげられる.また,本研究では実際にシステムを開発し,実験による評価を行った結果,F値0.66であり一定の精度でシーンの検索が可能であることを示した.

近年ユビキタス技術の進歩とともに、生活を取り囲むさまざまなモノに小型化したコンピュータが組み込まれ、またそれらがネットワークを形成し互いに通信し合うことが可能になってきている。そのような状況では、モノに情報が伝わったかどうか人間が理解できることが重要であると考え、これを伝える概念的なプロトタイプとしてエスパードミノを制作した。物理的な接触なしに無線ネットワークで通信し離れたドミノが順に倒れる仕組みを実装した。エスパードミノは、情報が伝わる状態をモノの動きに変換し、無線の伝達経路を人間にとって把握しやすい形で伝えることができる。

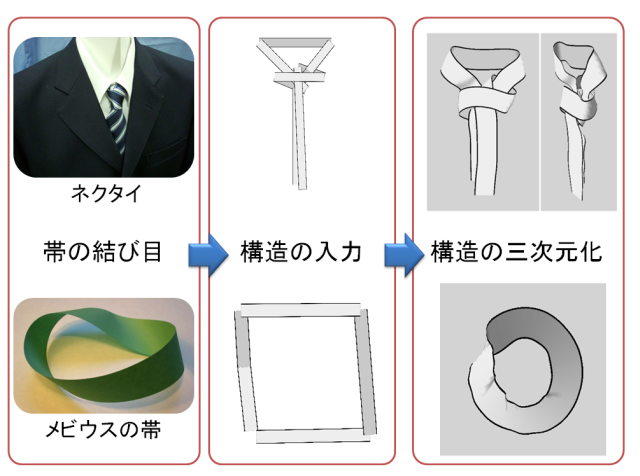

モデリングが困難な形状のひとつとして結び目を持つ形状が上げられる.結び目を持つ形状は構造が入り組んでおり,自己遮蔽が多くなっている.そのため,既存のモデリングソフトを用いた場合には多くの視点変更を行いながらの作業を必要とし,高度な技術を要する.本稿では,帯におけるモデリングを実現するために,構造のみ(帯の軌跡,前後関係,裏表)の情報を入力する構造情報入力のステップと,三次元情報を入力するための表現情報入力のステップの二つに分けた.特に本稿では構造情報入力に焦点を当て,二次元的な操作のみによって帯の構造入力を可能にする抽象化モデルの提案を行う.また,入力した構造の確認と表現情報入力の前段階として,入力した構造の三次元的な簡易表示方法について提案を行う.

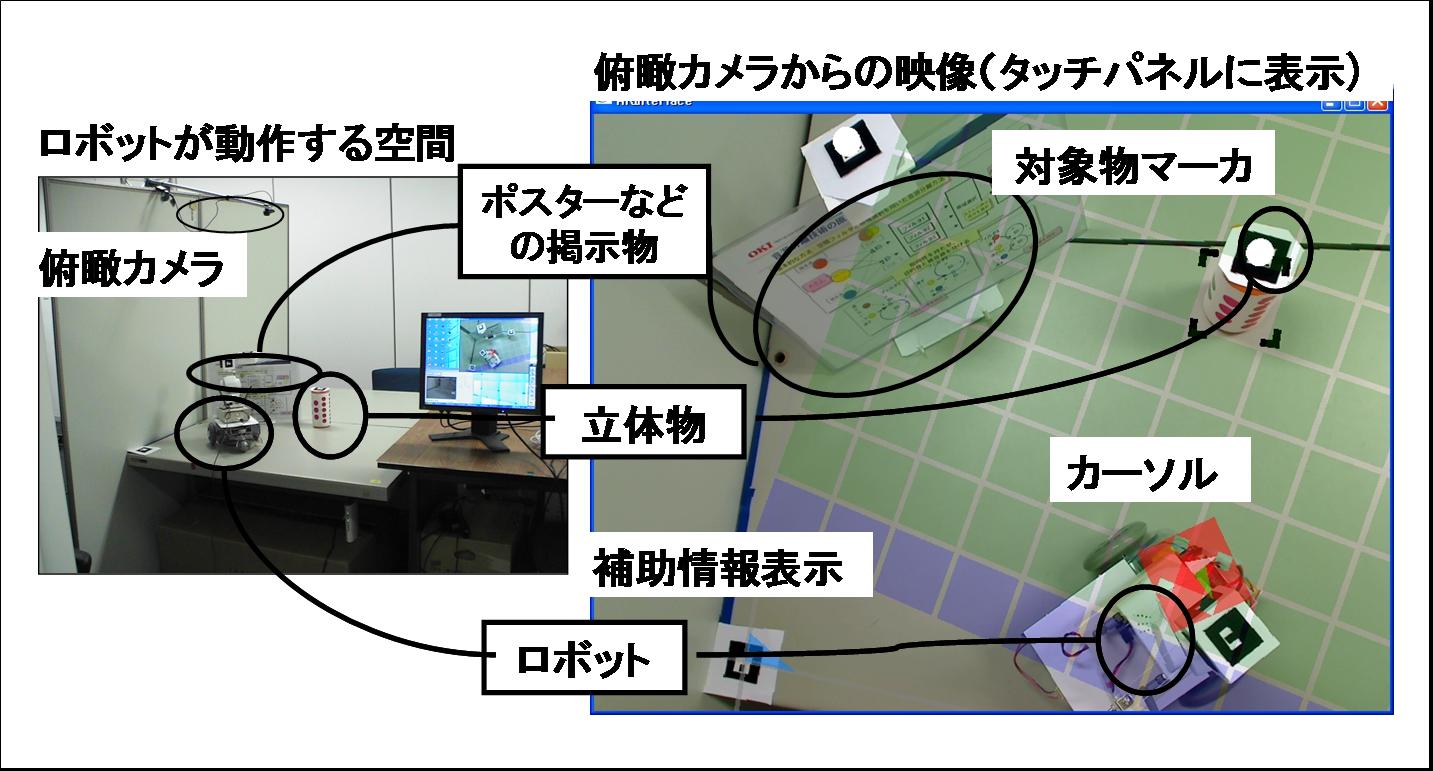

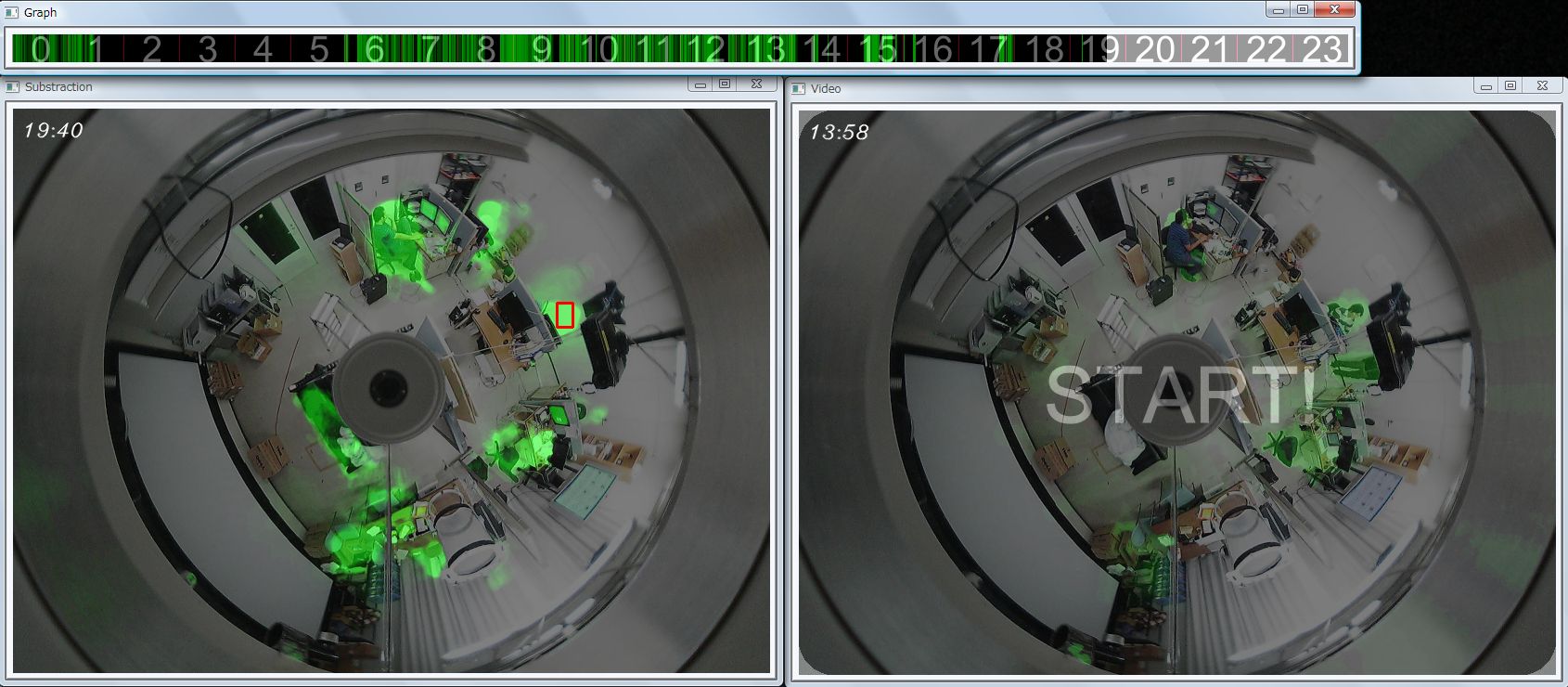

遠隔会議を支援することを目的としたシステムの要素である,カメラを搭載した移動ロボットの遠隔操作のための新規インタフェースを開発した.ロボット遠隔操作で生じる問題のうち,単純な動作でも多数の煩雑な操作が必要になること,インタフェースの操作方向とロボットの移動方向が一致しないことの解決を目指し,ロボットの動作空間を撮影する俯瞰映像の提示,ユーザが選択するロボットカメラの撮影対象物とロボットの位置関係によってロボットの運動を制限するという制御、さらに拡張現実感技術で操作補助情報の提示を行うインタフェースをシステムに導入した.本論では現在のシステムの構成と動作について説明する.

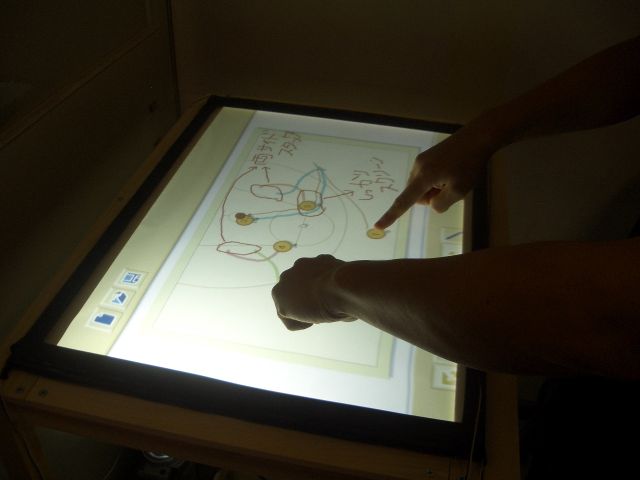

本研究では,マルチタッチパネルを用いたバスケットボールの戦略指導支援システムの提案と実装を行った.本システムは、従来の作戦盤のメタファを用いており、タッチ操作によってアイコンを動かしながら、戦略におけるプレイヤーの位置を提示したり、戦略データを動画として再生・保存することができる。バスケットボールの戦略指導という状況では,選手とコーチの非言語的コミュニケーションを妨げないインターフェースが必要であり,マルチタッチパネルがもたらす身体操作の能動性は,こういった状況に有用であると考える.

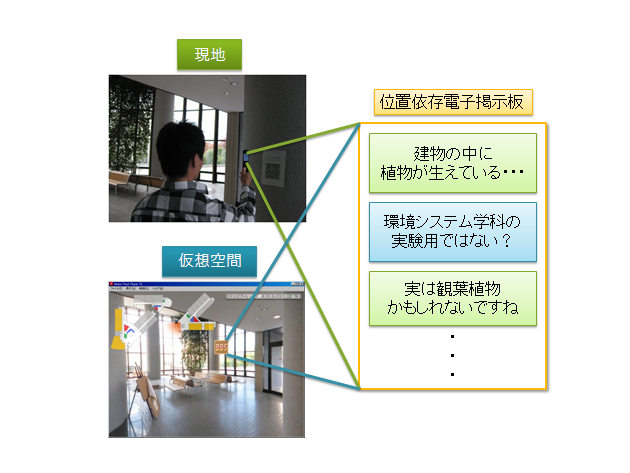

近年,GPSを搭載した携帯電話の普及やネットワーク利用環境の拡大により,利用者の位置に応じた様々なサービスの提供が行われてきている.そのような中で,同じ場所を違う時間に訪れた利用者同士で,位置に依存したコミュニケーションを行えるサービスがある.現状,このようなコミュニケーションに参加する為には実際に同じ場所を訪れる必要があり,サービスの利用において空間的な制約があると言える.そこで本研究では,現地を再現した3次元仮想空間を構築し,ネットワークを通じて利用可能にする事で,遠隔地の利用者でも現地利用者と同様に位置に依存したコミュニケーションに参加出来るシステムを提案し,プロトタイプシステムの実装を行う.

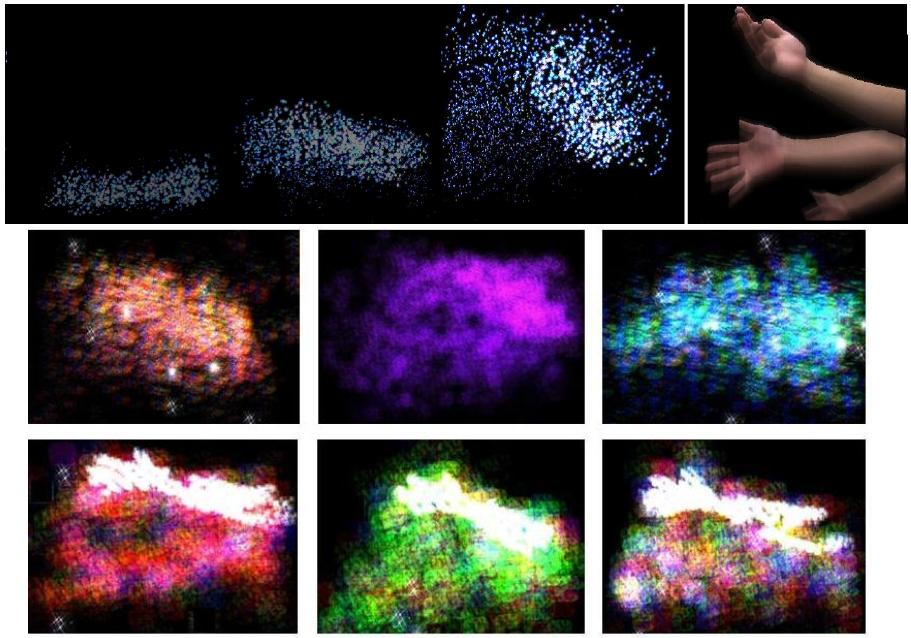

水の流れや光は古くから,芸術の対象として多く扱われてきた.また,現在においては水や光を扱った,ディジタルコンテンツが多数提案されている.本稿では夜光虫をモチーフとしたインタラクティブコンテンツ”バーチャル夜光虫”について述べる.夜光虫は海洋性のプランクトンであり,物理的な刺激を受けると発光する性質がある.真っ暗な場所で,夜光虫の漂う水面をかき混ぜると,水面がきらめき,水の流れとともに光が減衰していくことによって,神秘的で幻想的な体験をすることができる.本研究では,このような体験をCGを用いて仮想的に実現することを目的とする.また,発光時に効果音を鳴らし,その音の印象を色で表現することで,水の流れを媒介とした光と音のインタラクションを実現する.

本研究では、鉄道利用者が電車内で相互にリアルタイムの情報交換ができるメディアの提案と試作する。複数の乗客の位置情報を収集し同一列車内の乗客を判別する手法で、列車ごとの掲示板を生成するアプリケーションを構築し、同一列車判定の精度の検討を行った。

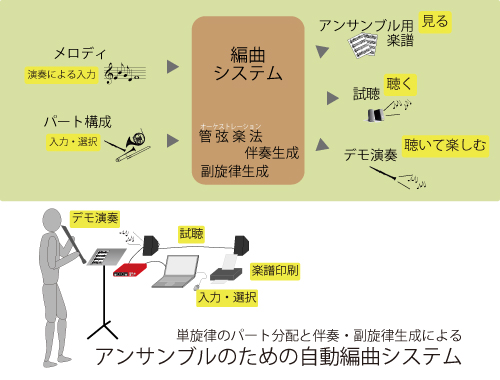

一般的な編曲過程を近似・分解し、体系的に扱うことで、管楽器アンサンブル奏者が自分たちの好みと希望に合わせた編曲楽譜を自動生成できるシステムを開発した。ユーザが本システム上でメロディおよびパート構成を入力すると、各楽器の演奏難易度やメロディ構造に基づいて入力メロディのパート分配と伴奏・副旋律生成が行わる。その結果は、MIDIシーケンサによる再生や、スコア・パート譜として出力される。また、編曲のスタイルを決定する各種パラメータを調整することで、ユーザ所望の編曲を行うことも可能である。

本稿では蓄積されたディジタル写真に基づいて過去の出来事の想起を支援するシステム PHOTMOSPHEREを提案する。ディジタル写真などの映像情報は後日見返すことにより撮影当時の雰囲気やその当時の出来事を振り返る一助となるが、人の記憶は時とともに薄れていくため、映像だけでは当時の情景を思い出せない場合も増えていく。提案システムはディジタル写真が撮影された当時のニュース記事を写真と共にユーザに提示することで、過去の出来事の想起を支援する。

携帯電話の普及により我々の待合せスタイルが変化した。予め決めた定点で相手を待ち続けるユーザーは減り、互いが接近するまで周辺で自由に過ごしたのちに、通話やメールを使い合流する。また複数名の待合せでは、遅刻者を待たずに先に歩き出し、遅刻者の到着後に通話を用いて追いつかせる行為がよく見られる。そのため、待ち時間へのイライラや下調べの手間は軽減した。一方で移動しながらどこに居るのかわからない相手を探しだす行動の中は新たな煩わしさがある。本研究ではユーザーの円滑な待合せを実現することを目的とし、直感的なコンパスインタフェースを用いて移動体と移動体を直接結ぶ新規ナビゲーションシステムを提案、試作した。(299)

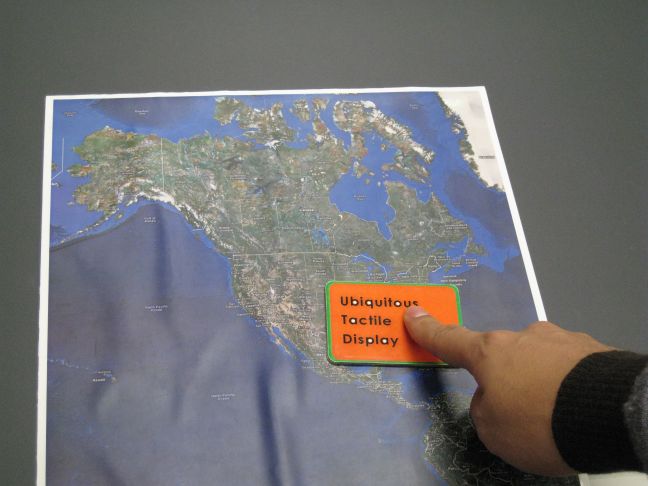

我々は、“二次元通信シート”上で利用可能な、薄く、バッテリレス、ワイヤレスな触覚ディスプレイを提案する。二次元通信は、マイクロ波を二次元面内に閉じ込めて伝送させる技術である。この技術を用いることで、二次元通信シート上の各デバイスへの電力供給、及び各デバイス間の通信が可能となる。本稿で提案する“ユビキタス触覚ディスプレイ”は、シンプルな振動体により構成される。この振動体への電力をシート経由で送信し、その振動のオンオフを導体パターンで制御することで、バッテリレス、ワイヤレスな小型デバイスによる、大面積、マルチフィンガー、マルチユーザの触覚ディスプレイを実現する。

ボードゲームやカードゲームの楽しさには「皆で見ている盤面でアイテム(カードや駒等)を使用する,または移動させる」「(カードの内容等の)自分のみにわかる情報がある」「プレイヤ同士が対面して遊ぶ」という点がある.そこで筆者らは,テーブルトップインタフェースを用い,iPod touchをコントローラ兼手持ちディスプレイとして利用したデジタルボードゲーム「我瓶引水」の実装を進めてきた.学内の簡易アンケートからは,上記に挙げたボードゲームやカードゲームの楽しさを支持する結果が得られた.

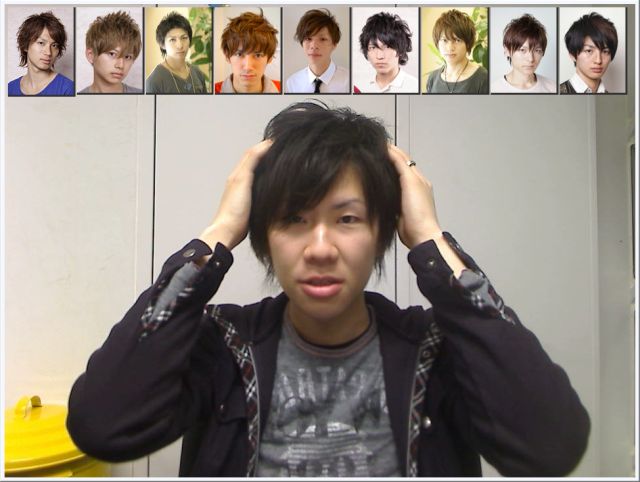

"近い将来ユビキタスネットワーク社会が訪れ, 日常生活に溶け込んでいるモノが,より高度な機能を持つようになることが予想される. また,実世界志向の情報環境デザインの観点からも,これは有効であると考えられている.また近年,様々な分野で身体の振る舞いをコンピュータシステムで扱う研究が盛んである.しかし,これらは日常生活において実用的ではない場合が多い.そこで本研究では,鏡の前で行う自然発生的な振る舞いを推定し,その振る舞いに適した情報を鏡上に表示する,日常生活を支援することを目的としたシステムMIRROR ACTIONを提案する."

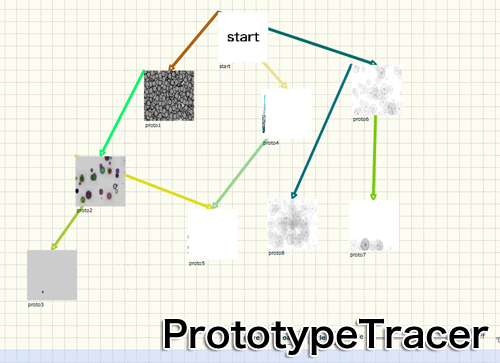

本研究ではソフトウェアにおける使い捨て型プロトタイピング時の思考の外在化の手間を軽減する事で自己省察を支援するシステムの提案を行った。プロトタイプ時の思考の情報をコメントという形で利用者の負担を軽減し外在化する事で、自己省察を行う事が有効であると考えた。そこでソースコードに埋め込まれたコメント形式の思考の情報を収集し、それを元にプロトタイプがどのように制作されているかを可視化するシステムを作成した。これにより一つのプロトタイプに固執し捨てずに機能を追加し続け適切な評価を行えない問題を解決する事が期待出来る。

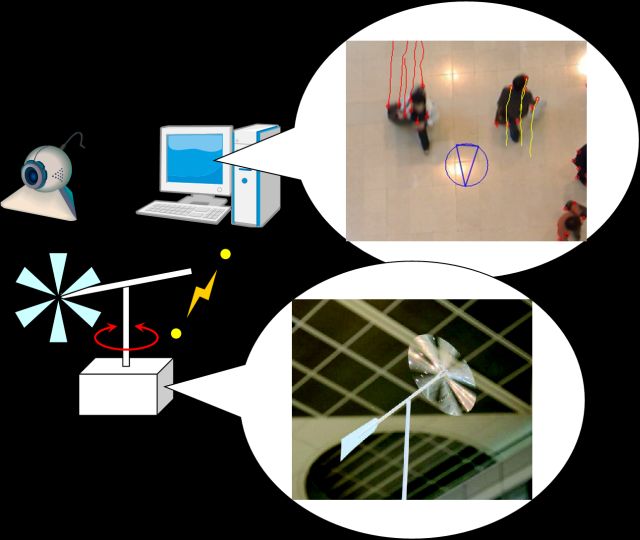

本作品はその場を行き交う人々の流れを風に見立て,その方向を指し示すアート作品である.カメラから取得した映像をもとにおおまかな人の流れを算出し,その値に従って風見鶏の指す方向を変化させる.人が普段意識しない人ごみの動きを,風見鶏を通して視覚化し,さりげなく提示する作品である.本作品は2009 年10月9日から11月3日まで開催されたデジタルパブリックアート展「空気の港」に出展し,一定の評価を得た.

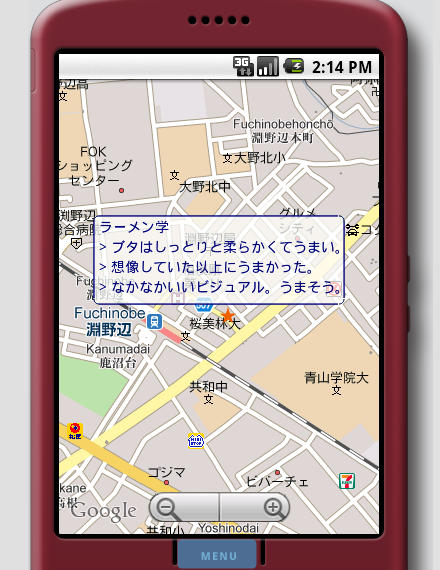

本研究では、様々な施設に関するユーザーの率直な感想をブログから大量に自動収集し、それらを検索できるシステムを開発する。利便性を考慮し、ブログから抽出した評判情報をGoogleマップと連携させ、GPS付き携帯電話から利用できる施設情報検索サービスとして構築する。本システムを用いれば、実際に街中で様々な施設に関する率直な感想を地図上で提示することが可能である。これを実現するためには、ブログから正しく評判情報を抽出することが必要である。そこで我々は、ブログの見出し構造に着目する。記事の見出しとそのスコープ(記事本文の範囲)を特定することにより、高い精度・再現率で評判情報を抽出することを目指す。

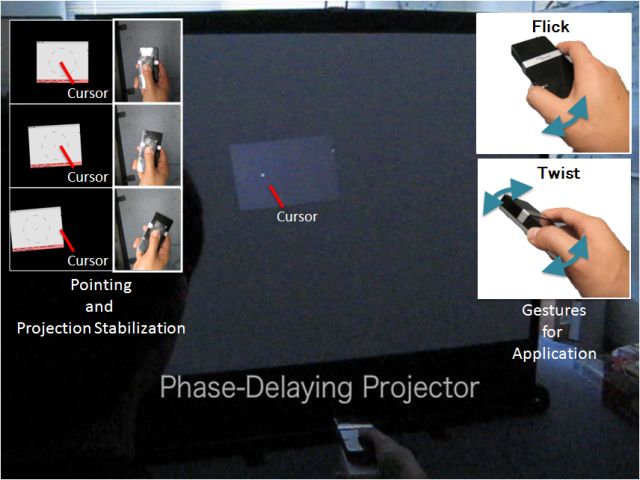

我々は,手の運動によるハンドヘルドプロジェクタの姿勢変化を利用してコンピュータとインタラクションするシステムとして,Phase-Delaying Projector を提案した.提案システムは,手の運動によってプロジェクタの光軸が移動した時,投影画像をプロジェクタの光軸に対してあえて遅延して追従する制御を行う.これによりカーソルと投影画像の制御を一時的に分離することで投影画像内のコンテンツのポインティングが可能となる手の運動を利用したインタフェースを実現し,同時に手振れの問題も解決した.また,提案システムを利用したアプリケーションとして,映像再生アプリケーションを構築した.

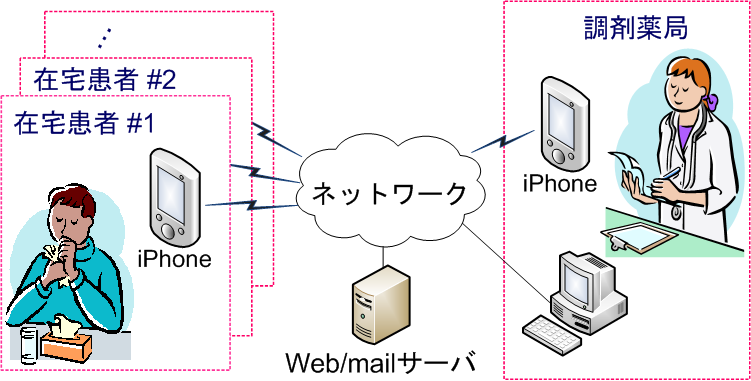

薬物治療の現場では近年,薬剤師が在宅患者の服薬状況や症状を常時把握し問題に対処することが要求されつつあることから,薬物治療をモニタリングするための患者―薬剤師間コミュニケーションシステムが開発され実証実験が行われているが,インタラクティブ性やユーザインタフェースに起因する問題が指摘されている.今回我々―工学の専門家,ファーマシューティカルコミュニケーション学の専門家,調剤薬局の現場で働く薬剤師が協力し,さらに患者の意見も取り入れ,インタフェース及びインタラクション性能を高めた新しい患者―薬剤師間コミュニケーションを開発した.

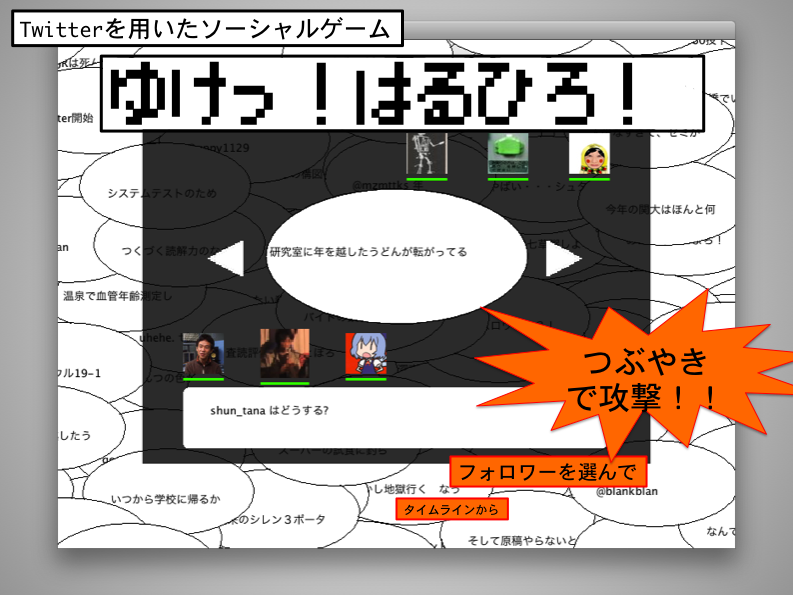

本稿ではTwitterを用いたソーシャルゲーム「ゆけっ!はるひろ!」について述べる.従来のTwitterを用いたソーシャルゲームではユーザ同士のインタラクションをゲーム内で利用していないが,これらを用いることでゲームのエンタテインメント性の向上とコミュニケーションの活性化が狙える.システムの実装と検討を行ったところ,本システムが会話のきっかけとなり得るだけでなくゲーム情報学への貢献も期待できるという知見が得られた.

"プラズマディスプレイやプロジェクタなどの大画面を公共の場に設置し, それらを用いて情報を提示する広告提示媒体Digital Signageが普及してきた. 公共の場での大画面とのインタラクションを行う研究も盛んに行われており, 今後もこのような大画面が設置され, 利用される機会は増大していくと考えられる. しかし現在,公共の場でDigitalSignageを用いる場合,動画や静止画を流しているだけのことが多く,積極的にインタラクションを行っていることは稀である.また,デジタルサイネージ上に表示された広告への効果測定も行われていないことが多い.本研究ではカメラを用いて大画面の前を通る歩行者を撮影し解析することによって歩行者の大画面への.取得した情報を利用して歩行者の顔の向きと移動軌跡を取得することによって大画面広告への効果測定やインタラクションを行うことのできるツールキットSignagegazerとSinageTrackerの実装を行った."

今回筆者らはユーザ同士のつながりを利用することで時間軸を超えた撮影を可能にするフォトツールおよびサービスphotocatenaを提案する.これは,自分自身で撮影した写真に映る光景の``今’’を残すだけではなく``その後’’が届くカメラ装置およびサービスである.ユーザが自分の好きな場所・アングルで今の写真を撮ると,その時刻の通常の写真を得られるだけではなく,その後もし同じ場所・アングルで写真を撮った別のユーザが現れればその写真が送られてくることになる.逆に,自分が撮った写真は,過去に同じ場所・アングルで写真を撮ったユーザのもとに``その後’’の写真として送られるというサイクルが創出される.本稿では,photocatenaの概要と設計・実装に関して述べる.

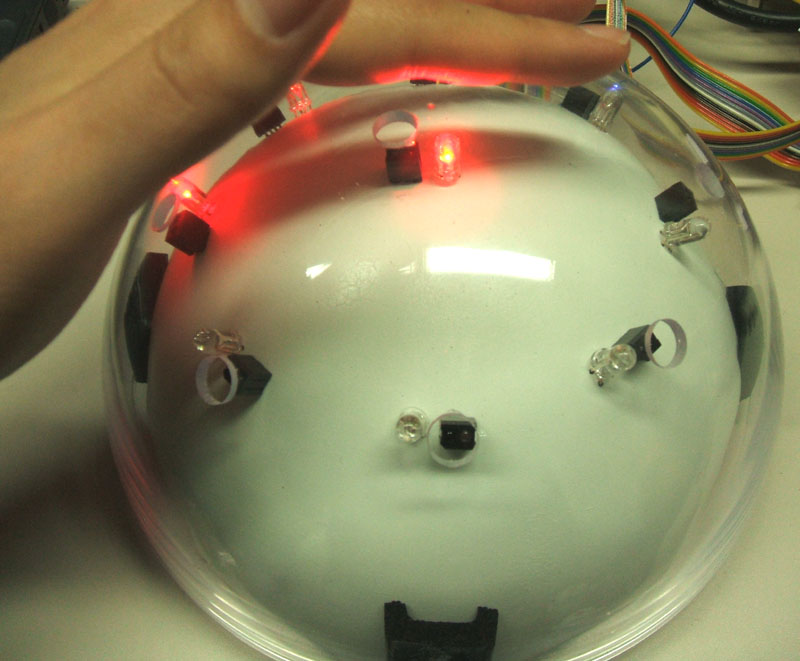

"近年, ボタンのような単純なインタフェースを使用しない, より直感的なインタフェースが注目されている. 本研究では, 複数のパラメータをリアルタイムに処理し, 直感的な操作を実現する入力装置Multi-Pointsを提案する. Multi-Pointsは複数個の距離センサを用いる事で手との距離や位置, さらに手の動きを認識し, ジェスチャー動作を含む入力を行うことができる. LEDによるフィードバックを行い, インタラクティブ性をもつ入力装置とした. また, センサユニットの配置は平面状のみならず半球型, 円筒型など様々な形状での実現ができ, 用途に合わせた形状での応用が可能である. Multi-Pointsの応用例としては, 2Dや3Dモデルのキャラクターを歩かせながら手を動かす, 瞬きさせるなど, 複数のパラメータを同時に操作するシステムなどが挙げられる."

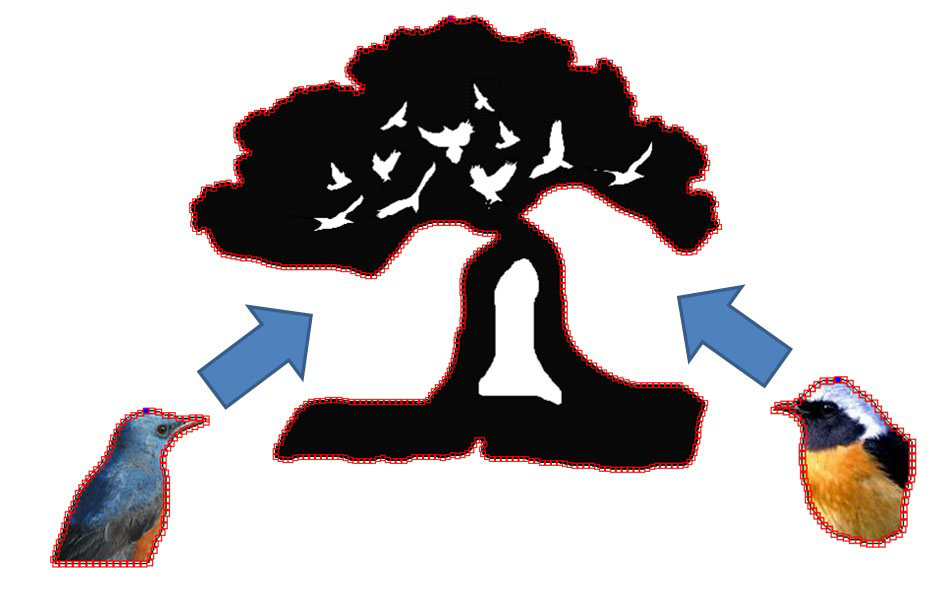

隠し絵は,隠された絵を探して遊ぶというエンタテインメント性があり,国籍や老若男女を問わず誰でも楽しむことが出来る.しかし,隠し絵を描くためには人間の知覚的特性を理解し,更にそれを利用して絵画を描く技術が必要であり,また決められた描き方もない.そのため,一般の人々にとって隠し絵は決して「描いて」楽しむものでなはなく,見て楽しむだけの存在となってしまっている.そこで本稿では,誰もが簡単に隠し絵を描くことのできる隠し絵作成システムを提案する.本システムでは,ベクタードローツールに当たり判定をもったアンカーポイントを導入することで,描画した図形を吸着・変形させ図地反転が起きる状況を生み出す隠し絵作成を行う.

本研究では,遠隔地と力覚情報を共有し,よりリアルな材質感を表現するために,以下の3つの特徴をもつ2台の力覚デバイスを製作する.特徴1:2台のデバイスの間で力覚情報を1ms以下の遅延で双方向通信できる.特徴2:弾性物体だけでなく,塑性変形や脆性破壊(ヒステリシス)を考慮した物理モデルをもつ.特徴3:力覚デバイスの位置情報をモーションキャプチャシステムにより取得できる.特徴1により,力覚情報の双方向通信における様々な大きさの遅延の影響を体感できる.特徴2により,陶磁器/紙粘土/ゴムといった異なる材質感を提示できる.特徴3により,仮想物体をつかんで三次元空間中で操作できる.

我々は近年の絵本のインタラクティブ化に目を向けた.本研究では,幼児が親しみやすいデザインの絵本をICカードを使って製作した.

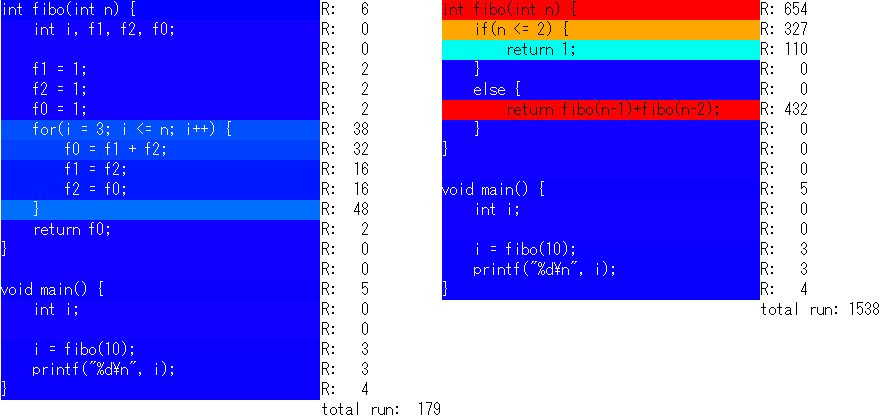

今日,なるべくコンピュータに負荷をかけず軽快に動作するプログラムが求められている.しかし,軽いプログラムでも重いプログラムでも,見た目は同じように実行させることができるため,コンピュータにどれだけの負荷を与えているのかを考えず,ソースコードを記述してしまうケースがしばしばある.そこで本稿では,記述したプログラムの実行量を可視化することで,プログラムがコンピュータにどれだけ負荷を与えているか,またどこが負荷を与えているかをプログラマに提示して内省を促すシステムVisual ℃を提案する.このシステムの有効性を評価するために,明治大学理工学部情報科学科1 年生を対象としたプログラミングの実習授業で使用する予定である.

ZOWA ZOwallは、過去に保存された音声情報をサウンドスケープを通し体験出来る壁型音声記憶システムである。ユーザーは、入出力デバイスを持ち、スクリーンにそれを当てる事で記憶された音声情報をサウンドスケープで聞く事が出来、さらに同デバイスを通じ音声をスクリーン上に記憶させる事が出来る。ユーザーはスクリーン上に視覚情報として記憶されている音声情報を見る事が可能である。本システムを通しユーザーは、過去のユーザーの気配や感情などを視覚、聴覚の両感覚によって感じとる事が出来る。

嗅覚や味覚は「化学的な信号」を扱うという難しさがあるため,これまで味覚を用いた情報提示は研究があまりなされてこなかった.一方,筆者らはこれまで,味覚ディスプレイの実現を目指し,味覚情報を提示する際に味覚以外の感覚を付随提示し,味覚の元となる化学信号は変えずに付随情報だけを変化させることで味の認識だけを変化させるシステムについて研究をおこなってきた.本稿では,そのような知見を利用して,クッキーの「風味」をさまざまに変化させることが出来るシステムについて報告する.本研究では,クッキーに対し,視覚情報と嗅覚情報を重畳することで,クッキーの風味を変化させ,食べる人が受け取る味の認識を変化させるシステムとして「Meta Cookie」を試作した.これまで体験者らの「クッキーの味が変わった」「実際に紅茶クッキーを食べている味がする」等,味が変化したというコメントを多く確認しており,味を変化させるシステムが正しく機能することを明らかにした.

これまでに我々はネットワーク通信情報のうち画像データのみを提示するImageDepotを提案し,パケットキャプチャを利用したImageDepot 1.0を設計・実装した.ImageDepot 1.0では主にネットワークのモラル監視という提案を行った.そして今回は,通信内容を「見る側」と「見られる側」という非対称な立場を解消するために,新たにProxyサーバを利用したImageDepot 2.0 を設計・実装した. 本稿では両システムのユーザの立場の対称性や,情報提示のタイミングによる違いに焦点をあて考察を行った.そして,一方的な監視にたよらず,ネットワークユーザ全員で通信内容を閲覧することでモラルを維持する可能性が示された.

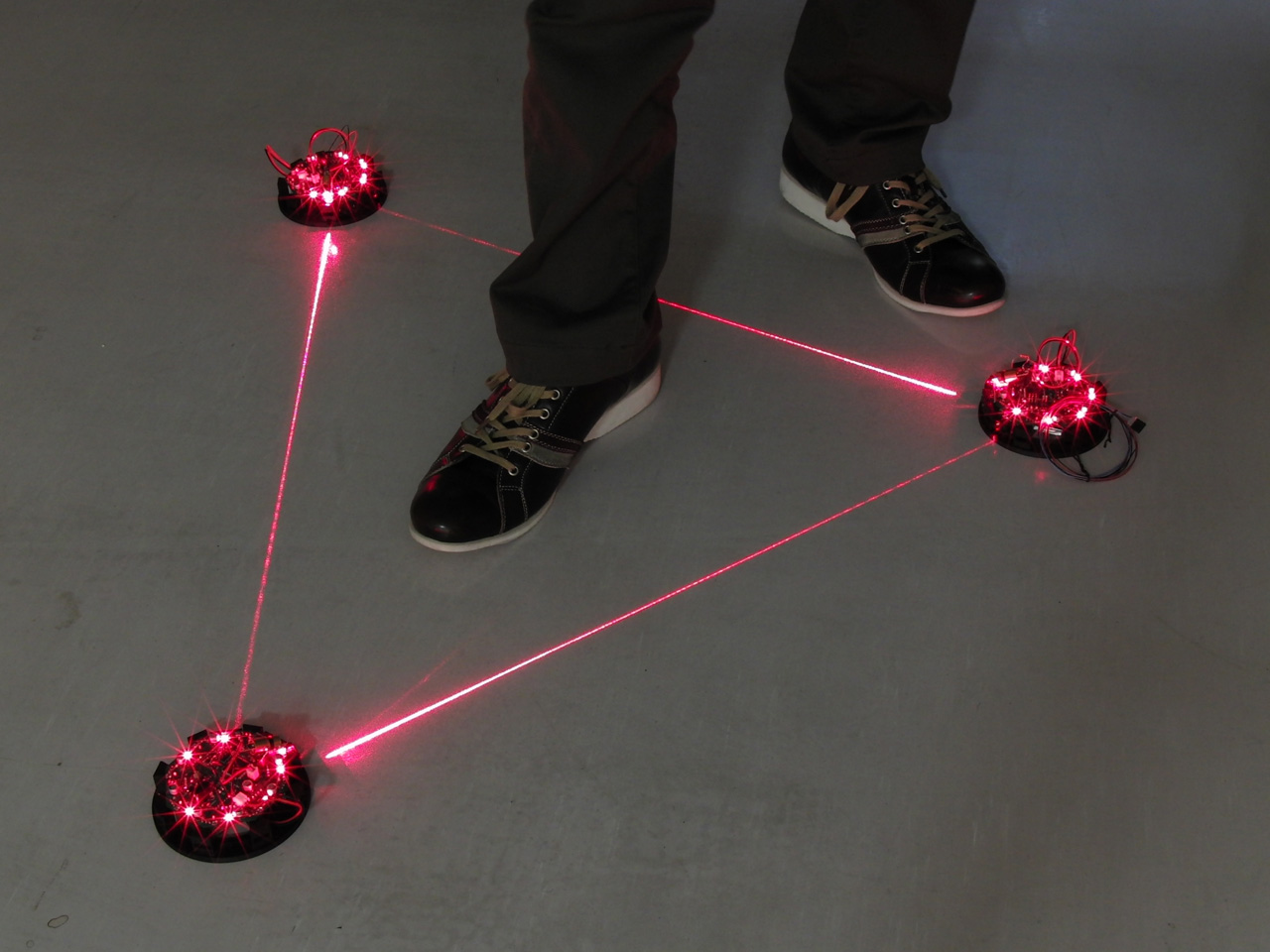

本稿では,環境や使用者へ大きな負荷を与えず,実世界において簡便に幾何学図形を描画し,かつ描かれた図形によって作られた空間の計測を可能にする,新しいモジュール型デバイスを提案する.これは,レーザ光を出力する小型モジュールを空間内に自由に配置することで図形を描画するとともに,これらのモジュール群が形成する閉空間で物体検知を実現するものである.これにより床面を可能な限り阻害せず,また空間内での物体検知,人の移動・跳躍などといった運動計測,及び次の動作位置の指示や認識結果の提示が可能になり,子ども達が広場に線を引いて,遊びの空間を作るような感覚を実現することを目指す.

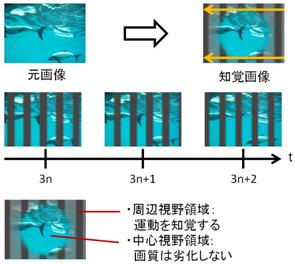

本研究では視覚特性に基づき,動画や静止画に対して任意方向の運動感覚を付与することを目的とする.画像に運動を付与する方法では,例えば漫画では運動方向のフローを元画像に重畳することが行われてきたが,フロー自体が空間を広く占有してしまう.このフローに関する情報を人間の視覚特性に合った形で微少時間内に埋め込むことで運動感覚付与を実現する事を提案する.この際には人間の視覚特性が視野の中心部と周辺部では異なり,周辺部で時間特性が優れることを利用し,周辺部のみで知覚できる速度の運動を提示する.画像には輝度コントラストの縞模様を埋め込む.提案する視覚刺激が視野により異なり,周辺部で正しく運動方向を知覚できていることを実験により示した.さらに輝度縞を様々な画像に適用し,また運動方向自体も複数提示する視覚刺激を作成したので報告する.

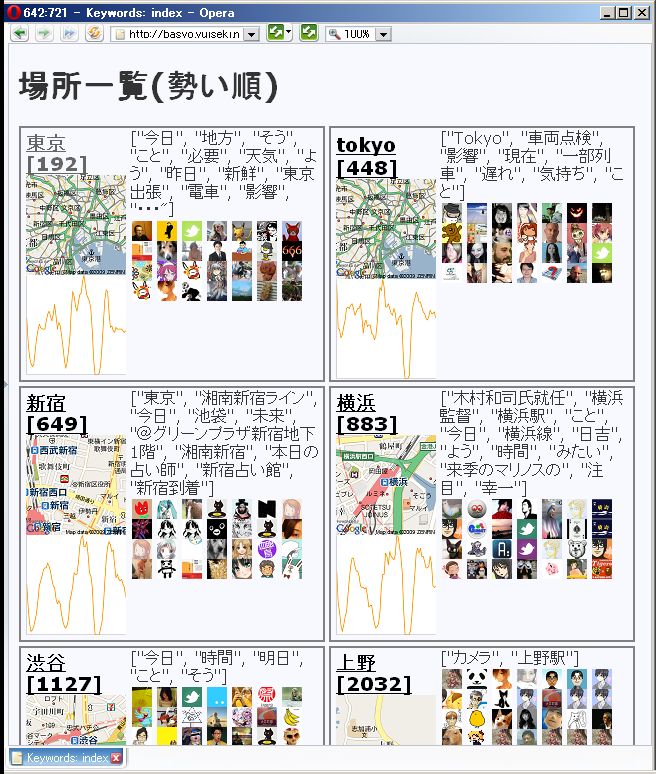

近年隆盛しているTwitterのようなWebサービスでは、多くのユーザーが頻繁にメッセージをやりとりしているため、従来のブログよりもリアルタイム性の高いテキストが常に大量に配信されている。著者はTwitterをヘビーユーザーとして利用するなかで、大量のつぶやきが、外出中などに自分が今いる場所の周辺でなにが起きているかを知る手がかりになると気がついた。しかし一方で、次々と投稿されてくるつぶやきを常に読み続けるのは難しかった。こうした経験から、本研究では、Twitterのつぶやきを整理・分析する軸として街・都市・場所の呼び名に着目し、Twitterの膨大なテキストメッセージを整理しユーザーに提示するシステムの試作を行った。

近年、デジタルカメラやSNSサービスの共有ウェブフォトアルバム、電子データをスライドショー表示可能なデジタルフォトフレームなどの普及によって、人々が見るべき写真の量は増加している。その一方で、デバイスが多様化し、写真の閲覧ツールと連絡手段の連携がスムーズになされているとは言い難い。そこで、写真の閲覧と個人の現況を知ることでコミュニケーションを促進するシステムであるPhotosataの提案と試作を行った。 Photosataは、写真の閲覧から、ステイタスの表示、メッセージの送信までのプロセスにおいてデバイスの切り替えを不要にし、ユーザの負担を軽減するシステムである。Webサービスのtwitterとの連携によって、知人の近況を知ることも容易にし、しばらく音沙汰がない相手と連絡をとる際の心理的障壁を抑え、能動的なコミュニケーションを促進する。

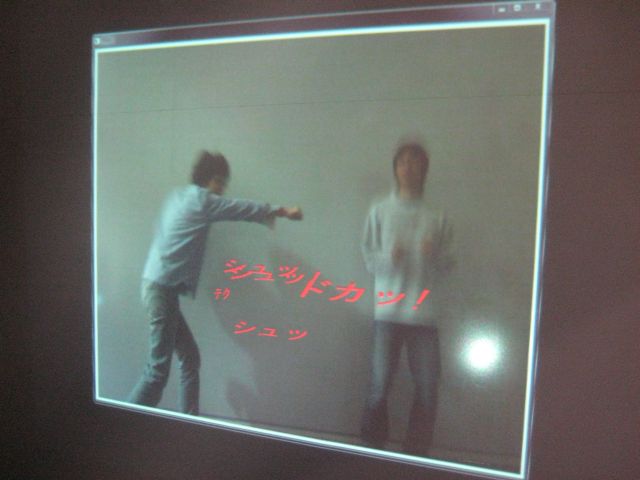

近年,映像を用いてユーザに働きかける作品が多くあり,オノマトペを視覚化することでユーザに新鮮な印象を与える作品もある.これらの共通目的として,ユーザを楽しませることが挙げられている.そこで本研究では,Webカメラから得られた映像を画像処理し,プロジェクタで投影を行うインタラクティブシステム Font Actionを提案する.これは,身体動作によって連想されるオノマトペを映像に付加させることで,ユーザを楽しませる.

インタラクションの対象としてリアリティが高く,感情移入しやすいバーチャルクリーチャの実現は魅力的なコンテンツの実現のために重要である.近年では実世界と同様に身体を使った直接的・物理的な(=フィジカルな)インタラクションを実現するインタフェースが登場し,物理的な入力に対してバーチャルクリーチャが力学に従った多様な反応動作をすることが,リアリティを高めるために必要となっている.本論文では,指先を用いた直接的かつ細やかなインタラクションに対してリアリティの高い反応動作を行うバーチャルクリーチャを実現する手法について提案を行う.選択的注意に基づく感覚系のモデルとリアルタイム剛体シミュレーション・逆運動学を用いた運動制御を組み合わせる事で,バーチャルクリーチャが周囲の物体の位置や動き・接触に応じた多様な反応動作をリアルタイムで行う事を可能とした.

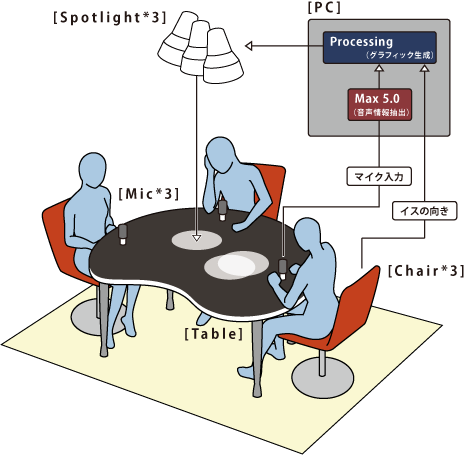

演技者の表情やしぐさなどを目立たせる働きがあるだけでなく,観客の注目を思いのままに操るスポットライト.もしもこのスポットライトが気ままに動き出し,日常生活の場面に登場したら,私たちの相互行為にどのような影響を与えるのだろう.本研究では,環境の一部を構成しながら会話を傍観し,その状態に応じて現実世界にある自らのライトの向きを変えることで,実際の会話の展開を緩やかに操ることを目指すSociable Spotlightを提案する.

パズルや積み木など実体のあるモノを用いた遊びにデジタル情報を付加することで,本来のゲーム性を阻害することなくより高いエンタテインメント性を付与するための試みが注目されている.今回,筆者らはルービックキューブの遊びを拡張する電子玩具TangledCubeを提案する.ルービックキューブの各キューブの位置情報を可視光通信により取得できるインタフェースデバイスを開発し,手元のキューブの位置関係を色の並びではなく他の視覚表現を通して提示することで,同じ遊び方の中に新たなパズル体験を構成できる電子玩具システムの構築を目指す.

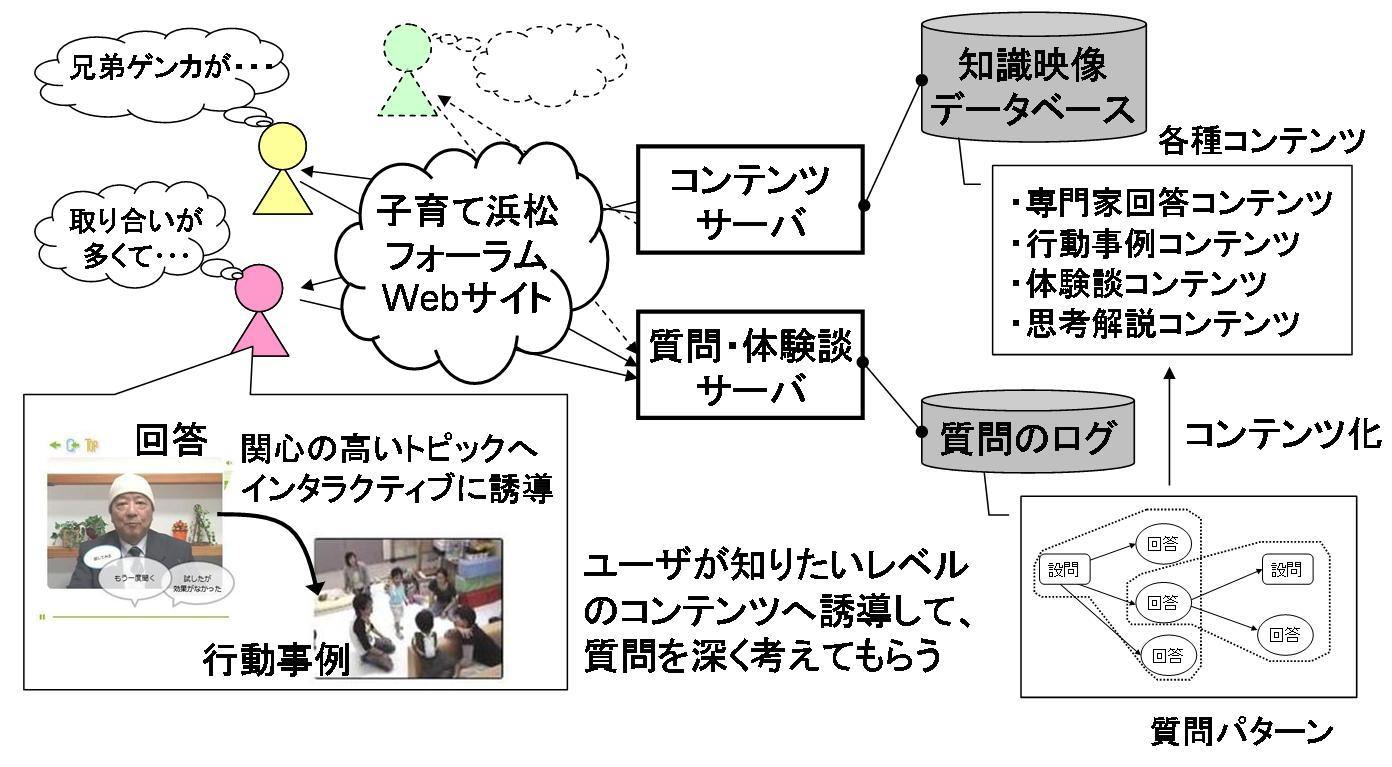

筆者らは,保育者の子育て力の育成を目的として,子育て支援サイトを構築した.本サイトは,相談者に適した情報だけを回答し,相談者が納得するまで繰り返すコーチングの枠組みに基づいている.インタラクティブな映像コンテンツにより視聴者の知りたい情報を提示し,関連する事例を質問させるページへの誘導や他の関連情報と連携することで,コンテンツが深化・成長する仕組みを実現した.子育て経験者16名に視聴評価を行った結果,構築したWebサイトの有効性が示された.

ピアノの演奏会・発表会では,思いがけないミスにより演奏が淀んだり止まったりする.これはピアノ演奏における非常事態である.現在までに様々なピアノ練習支援システムが開発されているが,非常事態訓練を導入する試みはなかった.本稿では,音高差し替えにより奏者を動揺させ,非常事態をつくりだし,演奏ミスが発生しても演奏の淀み・停止を回避するための訓練を行えるシステムを提案する.効率の良い音高の差し替えを行うために,2人の被験者により予備実験で音高差し替え箇所を検討した.著者らが考案した演奏評価アルゴリズムにより,被験者の練習データから得意・不得意・苦手箇所を推定し,各箇所で音高差し替えを行い,音高差し替え時の被験者の演奏を分析した.結果,音高差し替え箇所によって,演奏への影響が異なることが確認できた.

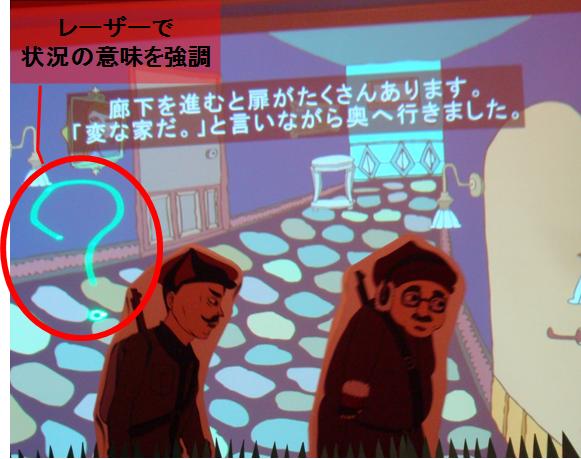

本稿は人形劇中に,人形とレーザーで描画されたコンテンツがインタラクションをする Puppet Laser Show を提案する.Puppet Laser Show は人形を操る演者と,レーザーでコンテンツを表示する演者がインタラクティブに人形劇を進めるものである.覚障害者はコミュニケーションがとりづらいのでインタラクションが行われづらいという問題がある.そこで,聴覚障害者にPuppet Laser Showの作成を協調作業として行わせることで,インタラクションの活性化を促す方法を提案する.Puppet Laser Show は視覚的な表現力に富んでいるので,聴覚障害者の興味を引くことを期待できる.本稿ではその予備的な実験として,聴覚障害者にとってインタラクティブ人形劇が十分に興味を引くものかを調べた.聴覚障害者の被験者に同じ物語をFlashのコンテンツで見た場合と,Puppet Laser Showで見た場合とでどちらが良かったかを比較してもらった.結果として,多くの場面について,Puppet Laser Show の方が興味を引いたことが分かった.また,その多くの理由はレーザーで演出を加えたことであった.

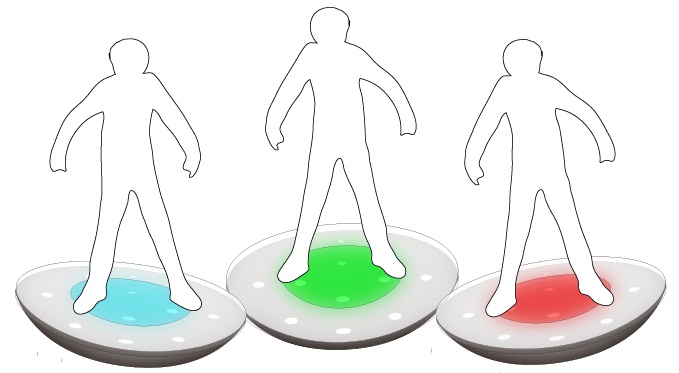

本研究では身体性を利用するインタフェースを用いた新しいコミュニケーションツールである「SyncFeel」を提案する.SyncFeelのインタフェースは,人が乗ることができる円盤型で,円盤の上面は複数のフルカラーLEDによって発光し,床と接する底面が御椀形で傾けることができる.このインタフェースは複数あり,複数のユーザがそれぞれのインタフェースの上に乗り,傾けてバランスをとる.この傾きにより,円盤の内側のLEDがインタフェースを傾けた方向と角度により色相環の対応した色に変化する.外側のLEDはネットワークで接続されたコミュニケーション相手のLEDの色が表示される.SyncFeelは,バランスを取りながら相手と色を合わせる一体感や,それぞれの色を演出するセッションなど,身体性を用いた新しいコミュニケーションを提供する.

本研究は,触力覚情報を携帯情報端末上で手軽に利用するための新しいインタフェースVib-Touchを提案する.Vib-Touchは指先で操作するポインティングデバイスに触覚呈示機能を付与したインタフェースであり,画面中のオブジェクトとカーソルを介してインタラクションしたときの触力覚情報をフィードバックする.本研究で開発する触覚ディスプレイは皮膚表面を刺激するデバイスであるが,対象とする感覚は,ツルツル,ザラザラといったテクスチャ感だけでなく,オブジェクトを動かしたり,立体的な形状に触れたりするといった,力覚的なインタラクションの感覚を再現すことが可能である.

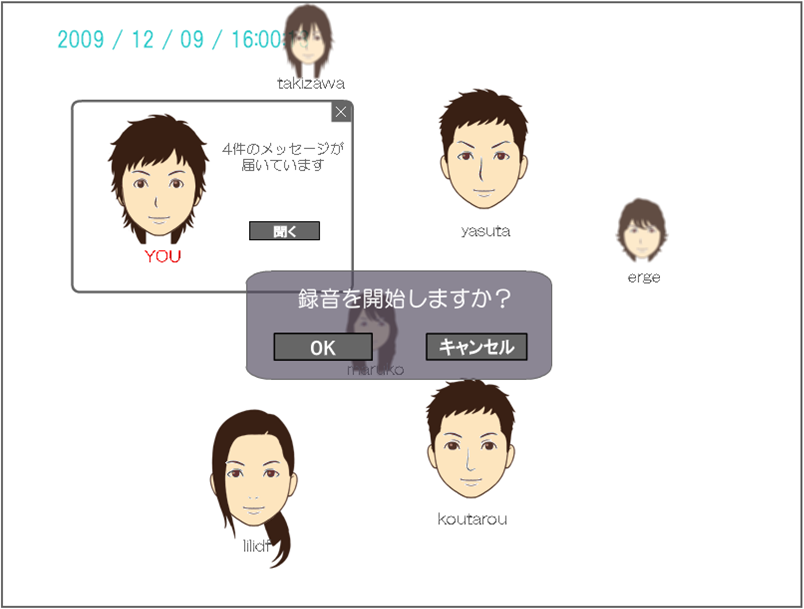

携帯電話のメールなどによる文字コミュニケーションは日常のものとなった。しかし、ボイスメールやビデオメールと呼ばれる音声や映像による非同期コミュニケーションはまだ一般化していない。本研究では「微笑み」と「笑い」の表情変化を聞き手役アバタへ導入することでこれらの利用促進を試みる。本稿では、コミュニティを活性化する目的で、遠隔の非同期コミュニケーションを支援するシステムのプロトタイプを実装したので報告する。

“VirtualPhilharmony” は,予め音楽表情の付いた演奏データを指揮動作によって演奏する指揮インタフェースである.この分野における先行研究は,指揮経験者から見た場合,演奏感の点で必ずしも満足の行くものではなく,スケジューラの見直しが不可欠である.本研究は、指揮者の持つヒューリスティクスを盛り込み、プロユースにも耐えうる本格的指揮システムの構築を目的とする.ヒューリスティクスとして、拍点の検出手法、小節内の微細なテンポ表現に関するルール等を採り入れることで,従来研究になかった高い追従性と音楽的説得力を得ることができた.

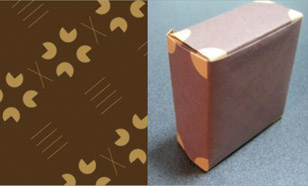

プレゼントやギフトを贈るときは箱に詰め,包装紙できれいに包みあげてから相手に贈るのが一般的である.ラッピングには技術と経験が必要となるが,長年,包装業務をおこなってきた経験者でさえ失敗することがある.そこで本研究では失敗を減らすための包装紙を出力するシステムの研究開発を行う.まず販売店などで実際に行われているラッピング方法の展開図を用いてモデル化し,ラッピングすべき対象物が包装可能か判定する手法を提案する.次に主観的輪郭を用いて「包み手にとってわかりやすく」,「もらう人にとって気付きにくい」折り線の提示手法について説明する.また実際にユーザーがラッピングをする際に正しい位置からずれていると容易に判断できる包装紙の設計方法についても述べる.

さまざまなものから色を観察・比較し、色彩表現に親しむことが出来るツール「ハンターギャザラー・カラリスト」を開発した。物体を測色するための専用デバイス「ハンター」で採取した色データをPCに取り込み、色の組み合わせ「カラーパレット」を作成し、他者とネットワーク上で共有するシステムである。採集した色の組み合わせ「カラーパレット」に名前を付け、他者のパレットと比較することで、色に対する認識や色の組み合わせを発見することができる。色彩の専門知識を持たない人でも、日常生活の中で物体の色を観察し、多くの発見と出会うことで色にまつわる理解を深めることを目指した。

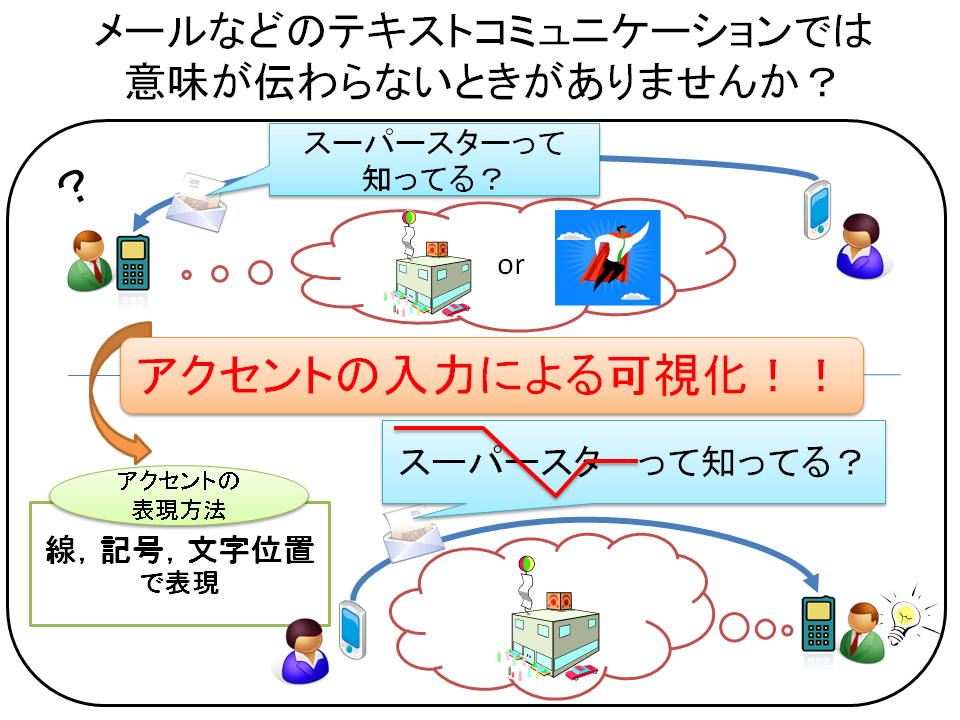

テキストコミュニケーションではテキストのみが伝達されるため,対面的なコミュニケーションと比較し,声のアクセントや感情を表すことが難しく,書き手の意思が読み手に正確に伝わらないことがある.そこで本研究では,同音同記異義語の区別や感情表現を伝達する役割を担うアクセントに着目する.このアクセントをテキストに付加することでテキストコミュニケーションにおける表現力の向上を期待することができる.ここで,アクセントの付加をするに当たっては,アクセントの表現の理解のしやすさと入力の容易さが必要となる.本稿では,テキストに3段階の高低でアクセントを表現するアクセント入力手法を3種類提案する.また,それらの入力手法をテキストエディタに実装し,その操作性の検証と同音同記異義語および感情表現の伝達率を調査した結果について報告する.

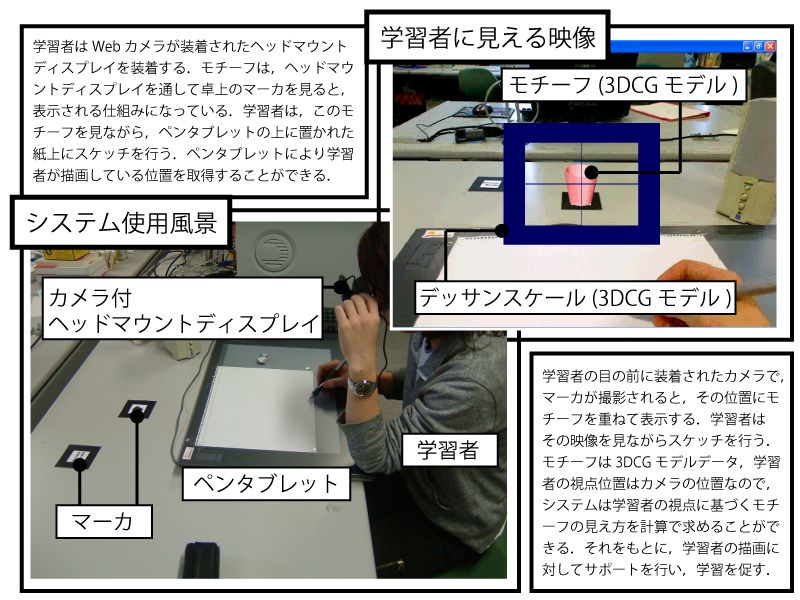

我々は,仮想のモチーフを利用するスケッチ学習環境の開発を行ってきた.学習者は,AR技術により現実空間に重ね表示された仮想のCGモチーフを見ながらスケッチ画を描画する.その際,スケッチを描く視点は,学習者が自由に決めることができる.システムは,ペンタブレットによって学習者の描画を習得し,音声でアドバイスを提示することにより,学習を促す.

タッチパネルを利用した電子楽器が多く提案されているが,タッチパネルをスイッチに用いたりピッチコントロールや音色変化に利用するものがほとんどであり,楽器としての音楽表現可能性を高めるためにタッチパネルを用いているとは言えなかった.本稿では新しく普及する電子楽器の提案を目的として,擦弦楽器をモチーフとしマルチタッチディスプレイを用いた電子楽器についてのインタフェースについて考察を行い,作成したプロトタイプについて報告を行う.プロトタイプを実際に使用した所,表現可能性が非常に高く,また一般的な曲でも用いることが出来る特殊奏法をいくつか発見することができた.

本稿では簡単に複数台のロボットを操作するためのインタフェース,RoboJockeyの提案を行う.RoboJockeyは誰でも簡単にロボットの行動を作成し楽しむことができるよう,エンタテインメントを主とした目的としている.本インタフェースはビジュアルプログラミングのようにオブジェクトをつなぎ合わせることでロボットの行動を作成することができる.ユーザの作成した行動はただちにロボットに反映され,停止することなく動作が継続される.

"タンジブルな音楽ビジュアライザ""muve""は,音声データを実物体の動作で表し,音声の変化を触れることにより知覚できるデバイスである.デバイスの動作は,音声データの任意の周波数域に対応する.タンジブルな音楽デバイスへの発展の他,教育,福祉工学への応用が考えられる."

物理的に離れたグループ間で、お互いの状況を知る為にライブカメラが利用されている。ライブカメラを利用することによって、離れた空間に「誰がいるか」「誰が何をしているか」といった状況を知ることが可能となる。しかし、ライブカメラ映像は現在の映像のみを映している為、過去の状況を知ることはできない。我々は、過去の状況も伝えるライブカメラ映像閲覧インタフェースの実装を行った。本インタフェースは、我々の考案した過去に変化のあった領域の提示を行う Space Aware Visionと領域に対し変化があった時間の提示を行うTime Aware Graphを統合したものである。

本稿では,ウェーブテーブル方式シンセサイザのメタファを取り入れることによる書道の新しい表現手法を提案する.目的は描画ツールで困難であった筆の掠れや滲みなどを自分で思いのままに制御しデザインすることである.本稿ではシンセサイザで音作りをするように,書のストロークを生成することを目指した.シンセサイザと同様にオシレータで波形を生成し,その時に生成されるサンプルを並べ,補間することでストロークを生成する手法をとる.また、多くの短い波形をプリセットとして保持し,それらの波形を読み込み編集する事で音作りを行うウェーブテーブル方式を採用する.これによりプリセット同士の掛け合わせによる多様なストローク生成が可能となり,掠れや滲みを持ったストロークのデザインを自由に行えたり,今までにはない新しいタイプのストロークを生成することが可能となった.

本稿では,遠隔地間コミュニケーションにおいて,呼吸変動情報を用いた相手の心理状態を推測するシステムについて述べる.非言語情報はコミュニケーションにおいて,話し手の心理状態を伝える重要な役割を担っている.しかし,遠隔地間コミュニケーションにおいては,この重要な非言語情報が欠如しているという問題がある.非言語情報である呼吸現象は不随意的であり,心理状態に応じてその速さと深さが変化するため,呼吸情報を用いて心理状態を推測することが可能であると考えられる.そこで,呼吸の変動情報を用いて,コミュニケーションにおいてパートナーの心理状態を容易に推測する支援を行うシステムを開発することにした.我々はプロトタイプシステムを開発し実際に呼吸情報で心理状態を推測することが可能であるかの評価を行った.

我々は以前,実世界での状況伝達の問題を解決するために,携帯電話をベースとしたロボットBlogRobotを開発した.本稿では,BlogRobotの頭部を小型のディスプレイに置き換えたDiaBRoを提案する.DiaBRoは頭部ディスプレイにより,ブログ記事再生中のブログ作成者の顔の表示や,ロボットエージェントの表情を表現することが可能である.ディスプレイの搭載により,従来問題であった再生されるブログの作成者がわかりにくいといった問題を解決したと共に,表情による感情表現を用いた情報提示が可能となった.

扇子の特徴であり機能美である「開く」「閉じる」の動作やヒラヒラと扇ぐ独特な動きに合わせて、音を再生する装置である.扇子をインタラクティブにデザインすることにより、伝統工芸・文化が持つ技術的な可能性や日本のアイデンティティの再考につなげられる装置の制作を目指した。

"本研究では, ジャムセッションの過程で起こる気持ちの変化を視覚的に共有し, 協調しながら演奏ができる身体的なインタフェースを用いた電子楽器「SyncPlay」を提案する. 楽器本体となる円盤状のインタフェースにユーザが乗り, 体重移動を使って傾く方向を変える事でサウンドやLEDの色を変化させることができる. インタフェースには, ユーザ自身の傾きによって色が変わるフィードバックエリアと, 他ユーザのインタフェースの傾きによって色が変わるフィードバックエリアの2種類が設置されている. ユーザはそれにより時間軸に沿って変化する演奏状況を視覚と聴覚によって判断することができる. また, 体重移動という直感的な操作で演奏することが出来, 協調しながらのセッションが可能である."

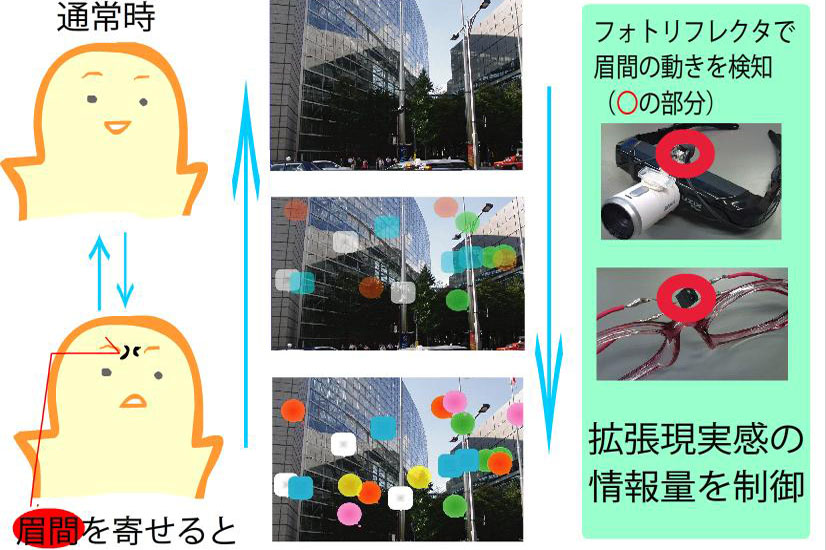

近年,拡張現実感技術の普及と発展は進んでいるが,表示される情報量の制御は未だ考慮されていない.そこで我々は拡張現実感における付加情報の情報量を,凝視の際の眉間の動きをフェーダー操作として制御する装置「F.A.R. Vision」を提案している.提案装置ではフォトリフレクタによる光の反射量で眉間の動きを検知し,拡張現実感の情報量や透明度の制御を行っている.本稿は,その提案装置の直感的かつシームレスな表示の制御にとって重要である眉間の動きの検出箇所において,評価実験を実施しその精度とコントローラビリティについて検証を行う.

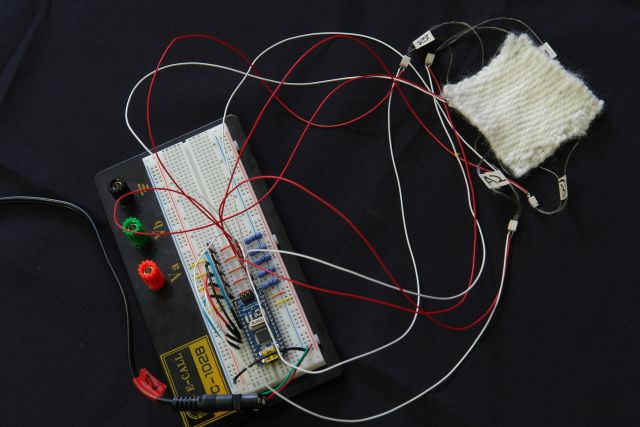

テキスタイルにセンサーやアクチュエータ等を埋め込み、テキスタイルの機能を拡張するスマートテキスタイルの研究が世界中で行われている。これまでになされている研究の多くは取得した情報に対して、LEDやLCDによる発光や液晶インクによる発色の変化など主に視覚への表現に注力されてきた。平面上の変化による視覚情報の伝達はテキスタイルを従来のメディアとして扱うには優れている。テキスタイルは衣服や家具などに用いられ、古来より人が側に置くことを選択してきた素材である。そのような人に近い素材には近代になって開発されたデジタルなメディアとは違う新しいメディアの可能性を持っているのではないだろうか。 本研究は、テキスタイルの持つ柔軟性に着目し、動的に変形するテキスタイルを制作する。これまでにも変形機能をもつスマートテキスタイルの研究は行われてきている。先行研究では主に形状の変化に焦点を当てているが、本研究は変形の際に起こる動きに着目したい。動きが人に与える様々な知覚の中でも特に物に対して生物らしさを感じるアニマシー知覚がある。本研究ではその、アニマシー知覚を持つテキスタイル、「Living Textiles」の開発を目的としている。Living Textilesの開発を基に、新しいテキスタイルデザインのみならず、生物らしさが持つインタラクションについて提案する。

Chameleon Phoneは、屋外および屋内における位置情報や周囲の環境情報に応じてその機能を変化することが可能なGPS携帯システムである。屋外についてはGPS 衛星、屋内については、IMES(Indoor Messaging System)送信機からの信号をGPS携帯で受信することで位置情報を取得することができ、それらの情報を基にGPS携帯から表示される情報や、制御することのできる周囲の情報機器が動的に変化する。本論文では、このシステムの構成およびプロトタイプシステムと幾つかのアプリケーションについて述べる。

1990年後半以降,コンピュータのマシンパワーの向上に伴い,技術的に映像とサウンドを同時に演奏できるようになった.しかし,その演奏において,コンピュータのペリフェラルによって制約を受けていた.そうした,制約を解決するために,マルチタッチインタフェースとしてiPodTouchを用いた,映像とサウンドの演奏システム“Moton Score”を開発した.本稿では,”Motion Score” のユーザインタフェースと実装について述べる.次に,演奏システムにおける,マルチタッチインタフェースの特質について考察し,最後に,本システムの今後の開発について述べる.

本研究は,生活環境や体質/予定や体調などに応じて人々が持つ目覚めのニーズが異なることに着目し,多様な目覚めを提供する起床支援インタフェース「MediAlarm」を提案する.MediAlarmでは,従来の目覚まし装置のような音/光/振動によるアラーム機能に加え,家電と連動したりSNS を利用してコミュニケーションを取り入れるなど,様々なメディアを組み合わせた起床支援手法を導入する.今回,こうした多様な起床手法をシンプルに操作できるプロトタイプを実装した.

本研究は,観覧者の顔画像を映像の顔部分に取り込こむインタラクティブなデジタルサイネージシステムの研究に関するものである.大型ディプレイを用いたPR映像に観覧者を取り込むことで,見ている人の注目度を向上することを目的としている.また,従来のサイネージと比較して情報の伝達やイメージの向上ということだけでなく,観覧者同士のコミュニケーションを促進する狙いがある.このシステムの開発においては,ディスプレイに近い人の顔画像を顔サイズの大きさから割り出し,その顔画像を映像の登場人物に埋め込むことをおこなった.本システムの評価として,効果や注目度を計測するツールを用い,人々のデジタルサイネージに対する興味や関心を分析し,目を引くシステムであることや印象に残りやすいという反響を得た。最後に複数人の観覧者を対象にした評価では、それぞれの注視度の比較をおこない、顔画像を取り込まれているかならん者の注視度が高いことが測定の結果認められた。

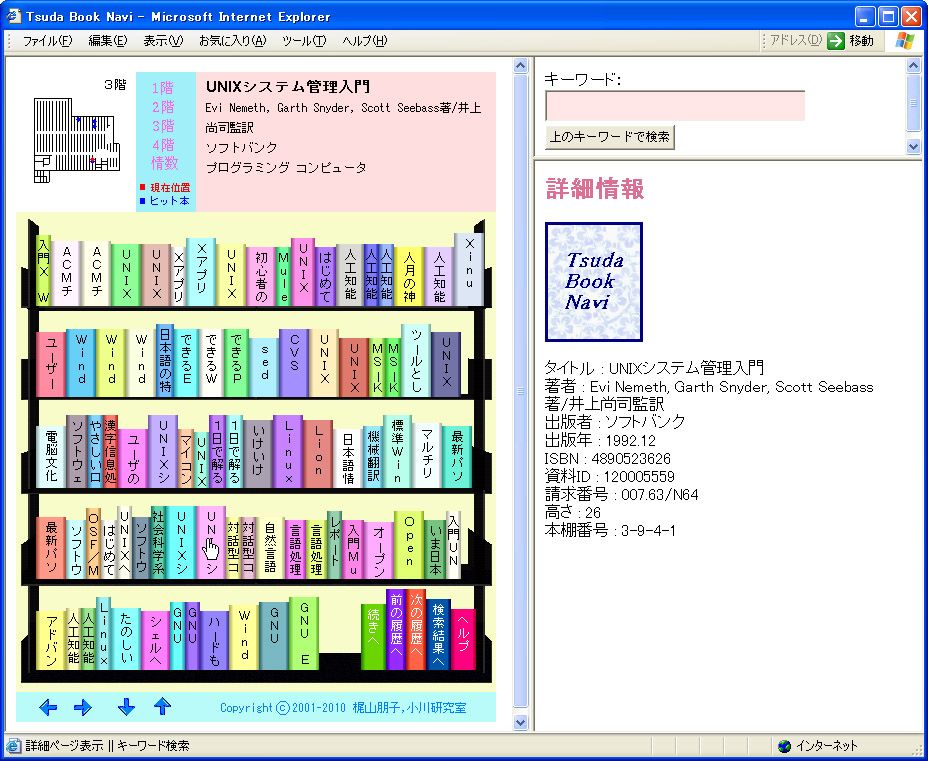

人が図書館で本を探す際,検索システムと書棚の間を何度も行き来する.そもそも図書館は分類により本が配架されているため,特定の本を決定し本棚に足を運んだ場合でも,付近に配置されている内容の近い本を借りてしまう場合も多い.そこで,図書館内の散策(カテゴリ検索)と蔵書管理システムの検索(キーワード検索)を融合することにより,効果的に本を探せると考えた.本稿では,図書分類に基づき配架された本棚と,検索に基づき生成された本棚をシームレスに移動できる書籍検索インタフェースを提案し,実際の津田塾大学図書館を再現した図書館利用サポートシステム「Tsuda Book Navi」を構築した.

この論文はWAVOと名付けられた芸術作品について説明している。WAVOはPoSCマイクロコンピュータ、加速度センサならびに16x16マトリクス LEDで構成されており、LEDにて波を表現している。この波は波動方程式と呼ばれる数式によって実時間で計算されている。よって、ユーザはこの数式が作り出す光の波をみることができ、さらに、内蔵された加速度センサによって波の動きが変化するのでユーザは触って動きを楽しむことができる。この作品はユーザとのインタラクションを通して数式の持つ美しさを体験してもらうこと目的としている。

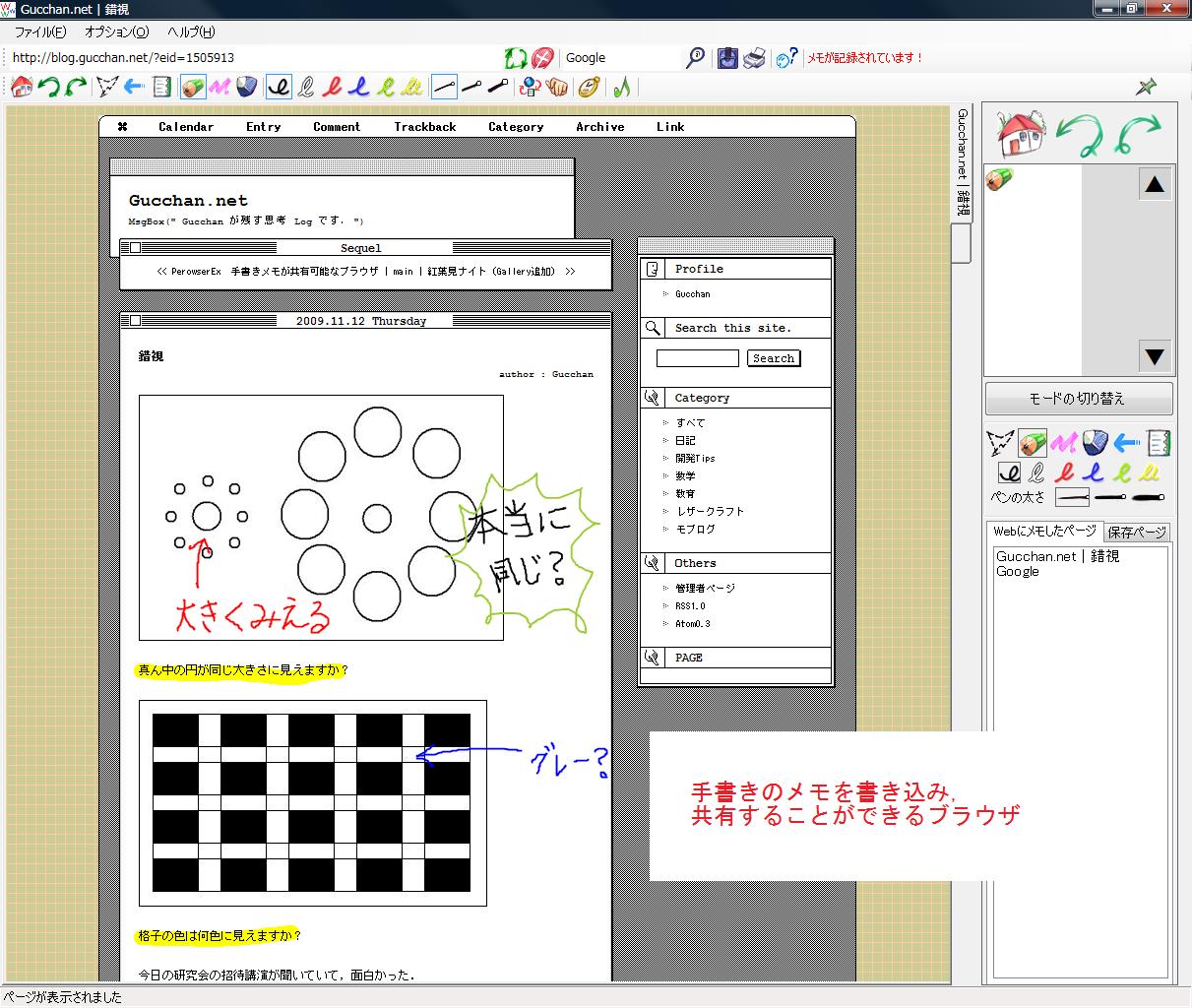

タブレットPCを用いることを前提とした,Web上への手書きメモが共有可能なブラウザPerowserExの開発を行なった.通常,Webの閲覧は受身の状態で行なわれているが,Web上への手書きメモを共有することにより,他者との相互作用から,新たな気づきや発見を促し,より豊かな状態で情報を得ることが期待できる.また,タブレットPCに特化したユーザインタフェースを提供することにより,快適にブラウジングと手書きメモの共有が行なえることを目指した.

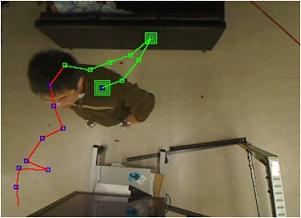

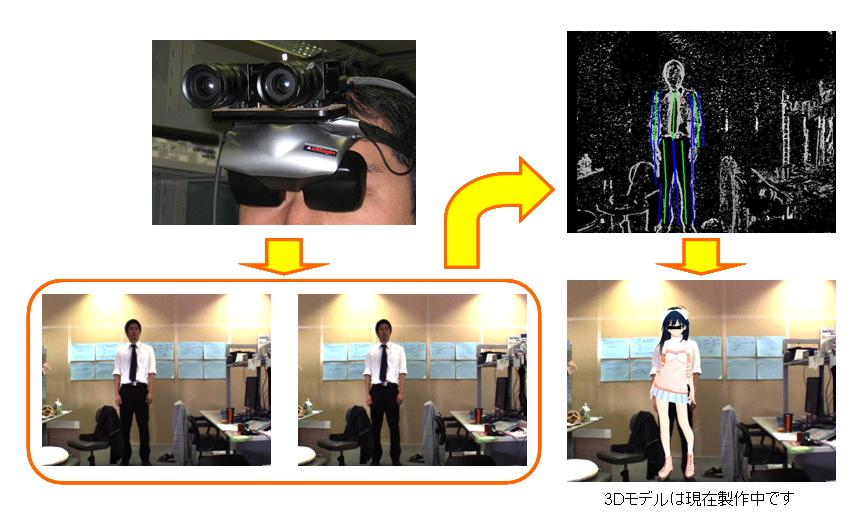

本研究では,カメラの自由移動が可能で,不特定のユーザーの姿勢推定が可能な姿勢推定手法を提案した.また,提案手法を使用した姿勢推定システムが準リアルタイムで動作することを確認した.

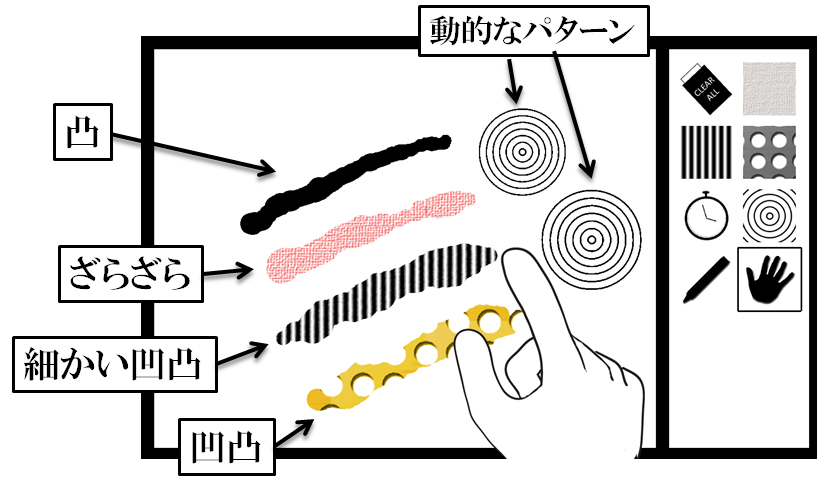

近年,触覚フィードバックを備えた視覚ディスプレイに関する研究が盛んに行われている.しかし既存の視触覚ディスプレイにおいては,振動など単一の触覚フィードバックを返すにとどまっているものが多い.本研究は,小型化が容易な電気触覚ディスプレイと視覚ディスプレイとを組み合わせることで,指先で触感を得ながら触絵を描画し,触感のデザインを行う視触覚デザインシステムを提案する.本システムでは,触覚フィードバックに高密度電極マトリクスを用いており,提示信号を人間の触覚受容器の活動特性に合わせて妥当に設計することで,指先に多様な触感を提示することが可能となる.

本研究では,非言語情報として生体情報の1つである皮膚抵抗率(GSR)に着目し,遠隔地のユーザの心理状態の変化を温度変化としてアンビエントに感じることのできる電話機型デバイス,AffectPhoneを開発し,簡単な評価実験を行った.

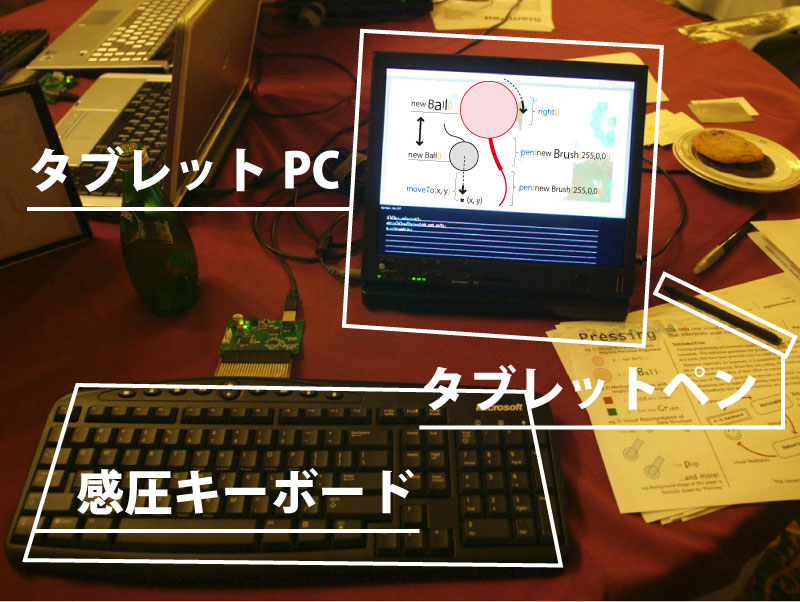

我々は,テキストが表す精確な情報に打鍵力というファジィな情報を加えることによって新しいインタラクションを実現できると考え,プログラミング環境 “Pressing”を開発した.Pressingは,物理シミュレーションによる視覚的フィードバックがあり,打鍵の強さが出力に影響を与えるインタプリタを内蔵したプログラミング環境である.マウスカーソル(マウス,タブレットPCまたはタッチパネル)による補助的な操作をサポートしている.

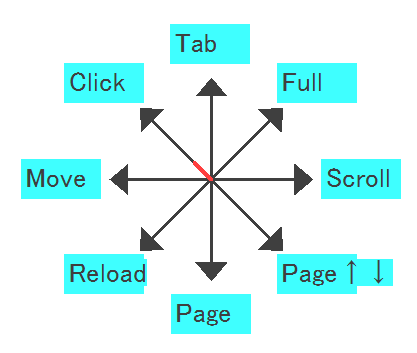

近年大画面が広く普及し,様々な場所で大画面を利用することができるようになった.このような大画面環境では画面全体を把握するためにある程度離れた場所から操作を行う必要がある.離れた場所からインタラクションを行う手法としてハンドジェスチャを用いたインタラクション手法がある.しかし,従来のハンドジェスチャによるインタラクション手法は,利用するジェスチャの種類が多く,操作が複雑なものが多いため,利用者にとっては操作を行うことが難しいことが多い.本研究では,手の動きによるジェスチャとメニュー操作を組み合わせることで,少ない種類のジェスチャで様々な操作を行うことが出来る.また,あまり細かい手の位置の認識などを必要とせず,誤認識や誤動作などにも強い